Bettina HagedornInsofern besuchte eine starke Delegation von SPD-Bundestagsabgeordneten am 8. August den NOK bei Hochdonn – zwei Schleswig-Holsteiner und zwei Hamburger, zwei ausgewiesene Verkehrsexperten mit Mathias Stein und der verkehrspolitischen Sprecherin Dorothee Martin sowie mein verantwortlicher Haushaltskollege für das Verkehrsministerium Metin Hakverdi und ich als stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses. Der Präsident der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Witte sowie sein für den NOK zuständiger Mitarbeiter-Stab war ebenso wie die Vertreterin des Verkehrsministeriums vor Ort, um uns über die aktuellsten Hiobsbotschaften – die massiven Böschungseinbrüche am NOK zwischen Hochdonn und Brunsbüttel – zu informieren und mit uns über die dramatischen Auswirkungen der massiven Haushaltskürzungen auf die geplanten Baumaßnahmen am NOK zu diskutieren. Bild: studio kohlmeier berlin Wenn es nicht gelingen sollte, in den parlamentarischen Haushaltsberatungen in diesem Herbst diese Kürzungen rückgängig zu machen, dann sind weitere Verzögerungen und Kostenexplosionen an dieser wichtigsten künstlichen Wasserstraße der Welt vorprogrammiert, die de facto mehr Verkehr bewältigt als der Panama- und der Suez-Kanal zusammen. Die Aufgabe, diese für die Logistikketten in Nordeuropa so wichtige Wasserstraße, konsequent durch intakte Schleusentore und konsequenten Baufortschritt bei allen Investitionsvorhaben zwischen Brunsbüttel und Kiel-Holtenau in gutem Zustand offen zu halten, ist von höchstem öffentlichem Interesse. Deshalb setze ich mich mit meinen Kollegen Matthias Stein, Metin Hakverdi und Dorothee Martin weiterhin mit ganzer Kraft für den Erhalt und Ausbau des NOK ein. Nicht zu vergessen: durch das umweltfreundliche Passieren des NOK werden enorme Treibstoffmengen gespart und das Klima geschützt – im Schnitt „spart“ jedes Schiff 260 Seemeilen und 14 – 18 Stunden Zeit bei einer Kanalpassage im Vergleich zu der Umfahrung Skagens. Minister Wissing hat mit der Verantwortung für dieses volkswirtschaftlich wie klimapolitisch so herausragenden Großprojekt angesichts des vergangenen Jahrzehnts des stümperhaften ‚Schneckentempos‘ seiner drei CSU-Vorgänger im Verkehrsministerium eine Herkulesaufgabe übernommen, die mit diesen drastisch gekürzten Geldern im Bundeshaushalt 2023 nicht zu bewältigen sein wird. Nord-Ostsee-Kanal Verkehrspolitik Xenius: Wasserstraßen Wie hält man Kanäle und Flüsse befahrbar? Sonntag, 11. September 2022, 07:10 bis 07:35 Uhr Montag, 12. September 2022, 11:35 bis 12:00 Uhr Wasserstraßen sind als Transportwege für die Binnenschifffahrt seit Jahrhunderten lebenswichtig. Doch so manche davon macht mittlerweile Probleme, für immer größer werdende Schiffe sind sie zu alt, zu flach oder zu eng. Wie hält man Flüsse und vor allem Kanäle befahrbar? Dörthe Eickelberg und Pierre Girard sind in Brunsbüttel: Hier beginnt der Nord-Ostsee-Kanal, die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Gebaut wurde der Kanal noch in der Kaiserzeit. Große Teile von Bausubstanz und Technik der großen Schleusen in Brunsbüttel befinden sich noch im Originalzustand. Eine lange überfällige Grundsanierung ist in Gang, doch „nebenbei“ muss auch der Kanal selbst laufend instand gehalten werden. Damit größere Containerfrachter stets genug Wasser unterm Kiel haben, wird hier rund um die Uhr gebaggert. Ein Job für die „Xenius“-Moderatoren: Dörthe sucht an Bord eines sogenannten Peilschiffs nach gefährlichen Untiefen und lotst ein Baggerschiff mit Pierre am Saugrüssel zum Einsatzort. In ganz anderen Dimensionen wird in der Elbe gebaggert. Um den Hamburger Hafen für Schiffe erreichbar zu halten, muss der mit Ebbe und Flut in den Fluss gelangende Nordseeschlick ständig ausgebaggert werden. Jährliche Kosten: rund 100 Millionen Euro. Und damit ist man den Schlick noch lange nicht los. Immerhin: der Fluss muss nicht bei laufendem Betrieb grundsaniert werden. Im Mittellandkanal kommt das an bestimmten Abschnitten regelmäßig vor. Dafür legt man einen Teil der Wasserstraße komplett trocken. „Xenius“ zeigt, wie das funktioniert, ohne dass die ganze Umgebung geflutet wird. Taucher untersuchen Tor und Schienen unter Wasser Nach mutmaßlichem Schaden an Schleusen in Brunsbüttel Spezialisten untersuchtendie Schäden. Danfoto Brunsbüttel Es war das Schlimmste befürchtet worden – doch am Montagvormittag kam die erlösende Nachricht. Die Nordkammer der großen Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal (NOK) in Brunsbüttel konnte wieder in Betrieb gehen. Taucher hatten die Schäden unter Wasser untersucht und anschließend grünes Licht gegeben. Neben dem Tor wurde besonders das Schienensystem, auf dem das Tor rollt, in Augenschein genommen. Lange Staus auf beiden Seiten des Kanals Der Frachter „Coral Ivory“ hatte nach Auskunft des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) am Sonnabend einen Maschinenschaden. Mit dem Anker hatte der Kapitän versucht, das Schiff abzubremsen. Welche Schäden er dabei verursachte, war zunächst offen. Die Schleuse wurde vorsorglich außer Betrieb genommen.Vor der Einfahrt zur Schleuse auf der Elbe stauten sich die Schiffe. Auch auf der Ostseite des NOK kam es zu massiven Verzögerungen bei der Schleusen-Abfertigung der Schiffe. Einige Kapitäne hatten sich sogar gegen Wartezeiten und für die deutlich längere Route um das Skagerrak entschieden. Denn am Wochenende, das stand schnell fest, konnten keine weitergehenden Untersuchungen der Schäden erfolgen. Erst am Montag rückten die Taucher an. Gegen 10 Uhr waren die Taucher aus dem Wasser: Keine feststellbare Schäden. „Um 11 Uhr hat die Schleuse nach ein paar Probedurchgängen wieder den Betrieb aufgenommen“, sagt WSA-Sprecher Thomas Fischer. Wäre die Unterwasserschiene beschädigt gewesen, hätte das eine langwierige Reparatur und lange Wartezeiten für die Schifffahrt auf der größten künstlichen Wasserstraße der Welt nach sich gezogen. Schleswig-Holstein Wir über uns Ein Containerschiff. © WSA Holtenau Foto: Christian Wolf Nord-Ostsee-Kanal: Kieler Schleuse bald wieder mit Ersatztor Stand: 13.05.2022 12:42 Uhr Rund zwei Jahre hatte die Kieler Schleuse kein Ersatztor, weil alle Tore durch Havarien beschädigt waren. In spätestens eineinhalb Wochen ändert sich das aber – mit der Übergabe des ersten reparierten Tores. von Christian Wolf Copyright NDR Ohne sie geht nichts an der Schleuse am Nord-Ostsee-Kanal. Die Schleusentore sind unerlässlich für das Schleusen von Schiffen in und aus dem Kanal. Doch sie sind auch die Achillesferse der Schleuse. Immer wieder kommt es zwischen Frachtern und Toren zu Kontakt. Oft bleibt es bei leichten Beschädigungen, hin wieder gibt es aber auch schwere Havarien. Wie vor knapp zwei Jahren in Kiel-Holtenau, als im Spätsommer der Frachter „Else“ in ein Schleusentor krachte. Seitdem laufen die Reparaturarbeiten. Seit der Havarie hat die Kieler Schleuse kein Ersatztor mehr, jeder weitere Unfall hätte also fatale Folgen. Doch damit ist jetzt Schluss. „Wir befinden uns auf der Zielgeraden“, erklärt der Projektleiter beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Heiko Dorn. „Es laufen gerade noch die letzten Arbeiten, aber das Tor ist weitestgehend repariert.“ In der Woche vor Himmelfahrt ist eine Übergabe geplant. Eine Person in Arbeitskleidung beugt sich am unteren Ende eines Betonrechtecks in einen offenen Spalt. © WSA Holtenau Foto: Christian Wolf 5 Bilder Kieler NOK-Schleuse: Die Reparatur der Schleusentore NOK-Schleuse: Komplizierte Reparatur kostete Zeit Eigentlich war geplant, das „Else-Tor“ schon im vergangenen Jahr wieder einzusetzen. Doch die Reparatur dauerte länger als zuvor geplant. „Wir waren darauf angewiesen, erst Stahl aus dem Tor rauszubauen, um es leichter zu machen, weil der Schaden kurz über der Wasserlinie war“, erklärt Dorn. Durch die Delle im Stahl hätte zudem viel erneuert werden müssen. „Insgesamt haben wir 20 Tonnen Stahl verbaut und einige Tausend Nieten getauscht, “ so der Projektleiter. Da die Schleusentore mehr als 100 Jahre alt sind, müssen die Arbeiter zudem oft auf alte Bauzeichnungen zurückgreifen. Auch das hat laut dem Projektleiter zu Verzögerungen geführt. Nun müssen nur noch kleinere Arbeiten durchgeführt werden, wie der Rückbau des Gerüstes, der Einbau der so genannten Reibhölzer und des Übergangs. Nach der Übergabe soll es dann auch schnell eingebaut werden, da ein weiteres Schleusentor in Kiel nach der Havarie mit dem Schiff „Wilson Goole“ auch dringend überholt werden muss. Weiteres Schleusentor soll im Anschluss repariert Doch die Arbeiten müssen erst einmal warten – voraussichtlich bis Ende August. „Dann ist auch endlich die Reparatur am „Akacia-Tor“ beendet“, so Jörg Brockmann, Sprecher der WSA in Kiel. Vor mehr als vier Jahren durchbrach der Frachter „Akacia“ das Tor, lag mit dem vorderen Teil auf dem Tor. Damit es aus der Schleusenkammer geholt werden konnte, musste es vorher in zwei Teile gesägt werden. Seit zwei Jahren sollte es eigentlich schon wieder im Betrieb sein, doch immer wieder kam es zu Verzögerungen. „Durch Corona hat es beispielsweise Lieferengpässe gegeben,“ erklärt der Sprecher des Kieler WSA. „Auch hat es bei den Werftarbeitern immer wieder Ausbrüche des Virus gegeben, weswegen die Arbeit ruhen musste.“ Hinzu kam noch die Insolvenz der Nobiskurg Werft aus Rendsburg, die das Tor reparierte. WSA: Kosten für Reparatur belaufen sich auf mehrere Millionen Euro Die Kosten für die Instandsetzung beider Tore wird nicht billig. Beim „Else-Tor“ geht die WSA von rund einer Million Euro aus, was allerdings im Vergleich zum „Akacia-Tor“ fast schon wenig ist. „Bevor es die Schlussrechnung noch nicht gibt, lässt sich das schwer abschätzen, aber die Kosten werden am Ende zwischen 20 und 30 Millionen Euro liegen,“ so Brockmann. Doch nach der Reparatur ist vor der Reparatur. Sobald das „Akacia-Tor“ an die WSA übergeben ist, soll so schnell wir möglich das „Wilson-Goole-Tor“ repariert werden. Doch so lange wie bei den beiden jetzigen Toren soll es dann nicht dauern. Das Schiff Akacia hat das Schleusentor in Kiel-Holtenau durchbrochen. © dpa-Bildfunk Foto: Daniel Friederichs/dpa Nord-Ostsee-Kanal: Schleusentor wird später fertig Neue Sparpläne: Was dem Nord-Ostsee-Kanal jetzt droht Verkehrsminister Wissing kürzt die Investitionen für Wasserstraßen um ein Drittel – die SPD-Haushälterin Bettina Hagedorn befürchtet Dramatisches Ausbauarbeiten schon jetzt stark im Verzug: Die neue Levensauer Hochbrücke wird erst 2026 fertig. Illustration: WSA Henning Baethge Copyright Norddeutsche Rundschau danke Ralph Poeschus Bundesverkehrsminister Volker Wissing will im nächsten Jahr die Ausgaben für den Erhalt und Bau von Wasserstraßen in Deutschland deutlich kürzen. Statt 909 Millionen Euro in diesem Jahr und 656 Millionen im letzten plant der FDP-Politiker dafür im nächsten Jahr nur 594 Millionen Euro ein. Das geht nach Angaben der ostholsteinischen SPD-Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Haushaltsausschuss-Vorsitzenden Bettina Hagedorn aus dem Etatentwurf der Bundesregierung für 2023 hervor. „Ich musste mit Erschrecken feststellen, dass die Mittel im Verkehrsetat für Ersatz-, Aus- und Neubaumaßnahmen an Bundeswasserstraßen gegenüber dem Vorjahr drastisch gekürzt wurden“, kritisiert Hagedorn. Sie befürchtet daher gravierende Folgen für den ohnehin schon stark verzögerten Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals. „Es ist ganz klar, dass von einem solchen Kahlschlag auch die elementar wichtigen Investitionen für den Ausbau und die Grundinstandsetzung des Nord-Ostsee-Kanals massiv betroffen sein werden.“ Schon jetzt sind die Ausbaumaßnahmen für den Kanal stark in Verzug geraten. Die neue Schleuse in Brunsbüttel wird erst 2026 statt wie einst geplant 2018 fertig, die neue Levensauer Hochbrücke ebenfalls erst 2026 statt 2019 und die Verbreiterung der Oststrecke frühestens 2030 statt 2021. Nicht zuletzt durch diese Verzögerungen sind die Kosten für die laufenden Maßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal stark gestiegen – auf inzwischen geschätzte 2,6 Milliarden Euro statt ursprünglich gut 700 Millionen. Hinzu kommen unerwartete Mehrausgaben in voraussichtlich zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe wegen der jetzt entdeckten schweren Uferschäden am Kanal. Wie berichtet drohen vor allem an der westlichen Kanalstrecke an rund hundert Stellen die Böschungen und Betriebswege wegzubrechen, weil sie unterspült sind. Die Ufer auf beiden Seiten des Kanals müssen daher aufwendig saniert werden. Hagedorn fürchtet nun einen Teufelskreis von immer neuen Verzögerungen und Verteuerungen am Nord-Ostsee-Kanal. Nachdem schon drei CSU-Verkehrsminister den Ausbau und die Sanierung des Kanals verschleppt und damit „natürlich“ die Kosten in die Höhe getrieben hätten, lasse nun auch der Haushaltsentwurf von FDP-Minister Wissing „weitere Verzögerungen und Kostenexplosionen“ befürchten, warnt Hagedorn – und wettert: „Dieser Regierungsentwurf wird den Herausforderungen am Nord-Ostsee-Kanal in keinster Weise gerecht.“ Daher werde der Haushaltsausschuss dem Minister bei den Beratungen ab September „sehr viele kritische Fragen stellen“. Für Hagedorn ist das Ergebnis schon klar: „Volker Wissing muss dem Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals endlich eindeutig Priorität geben!“, sagt sie. Meeresspiegel-Anstieg verteuert Schleusen Nord-Ostsee-Kanal: Kosten für Neubau in Kiel steigen auf 650 Millionen Euro – mehr als doppelt so viel wie geplant Henning Baethge Die Kosten für den Ausbau des Nord-Ostsee-Kanal steigen immer weiter. Nach der fünften Schleuse in Brunsbüttel und dem Ausbau der Oststrecke samt neuer Levensauer Hochbrücke wird nun auch der Ersatzbau für die beiden derzeit stillgelegten kleinen Schleusen in Kiel-Holtenau viel teurer als geplant. Statt 240 Millionen Euro sind es nun 650 Millionen„Die voraussichtlichen Gesamtausgaben werden sich gegenüber dem in 2016 genehmigten Entwurf von ursprünglich 240 Millionen Euro nach heutigem Kenntnisstand auf 650 Millionen Euro erhöhen,“ teilt Bundesverkehrsminister Volker Wissing der schleswig-holsteinischen SPD-Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Haushaltsausschuss-Vorsitzenden Bettina Hagedorn in einem Brief mit. In der bisher letzten Schätzung war Wissings CSU-Vorgänger Andreas Scheuer zwar auch schon von einer Kostensteigerung ausgegangen – aber nur auf 315 Millionen Euro. Für die Kostenexplosion bei den Kieler Schleusen gibt es laut FDP-Minister Wissing gleich mehrere Gründe. Allein 100 Millionen Euro gehen auf allgemeine Baupreissteigerungen zurück. Zudem verursacht der langfristig zu erwartende Anstieg des Meeresspiegels Extrakosten: Weil sich der Erd- und Wasserdruck auf die Schleusen dadurch zu erhöhen droht, müssen sie zusätzlich verstärkt werden. Auch muss deshalb das ursprünglich vorgesehene Torsystem geändert werden, was dazu führt, dass das ganze Bauwerk nun 37 Meter länger wird als bisher geplant und künftig 254 Meter messen wird. Die Schleusenkammer ist künftig für Schiffe bis 155 Meter statt bisher 125 Meter geeignet. Und schließlich hat Wissing nun auch noch einen Risikopuffer für unvorhersehbare Mehrausgaben von 130 Millionen Euro eingeplant. Die Fertigstellung der noch in der Planung befindlichen neuen Schleusen droht sich durch die Kostenexplosion zu verzögern. Einen Zeitpunkt für den Baubeginn oder Abschluss gibt Wissing gar nicht erst an, aber warnt schon mal, dass der Baustart „gerade auch mit Blick auf die erhebliche Kostensteigerung“ nur bei „ausreichenden Haushaltsmittel„ möglich sei. Derzeit läuft der Schiffsverkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal in Kiel komplett durch die beiden großen Schleusen. Die beiden kleinen Schleusen sind seit 2014 stillgelegt und inzwischen zugeschüttet. Auch Reparaturdock in Brunsbüttel viel teurerTeurer werden am Nord-Ostsee-Kanal aber nicht nur die kleinen Schleusen in Kiel, sondern auch das geplante Trockendock zur Reparatur von Schleusentoren in Brunsbüttel und die dort vorgesehen Torliegeplätze. Hier erhöhen sich die Kosten ebenfalls um mehr als das doppelte – von 31 Millionen Euro auf 63 Millionen. Insgesamt kosten die laufenden Ausbaumaßnahmen am Nord-Ostsee-Kanal damit statt einst geplanter 721 Millionen Euro gut 2,6 Milliarden. Und dabei sind die später anstehende Sanierung der großen Kieler Schleusen und die mindestens 263 Millionen Euro teure Vertiefung des Kanals noch nicht mal mitgerechnet. Letztere kann erst dann losgehen, wenn die Oststrecke ausgebaut ist – und auch dafür nennt Wissing kein Datum. Fachleute gegen von frühestens 2030 aus. SPD-Politikerin Hagedorn gibt CSU-Ministern Schuld SPD-Politikerin Hagedorn macht Wissings drei CSU-Vorgänger für die Misere beim Kanalausbau verantwortlich. „Drei CSU-Verkehrsminister haben seit 2009 alle wichtigen Sanierungsmaßnahmen verschleppt, obwohl Baurecht vorlag und seit langem das Geld im Bundeshaushalt bereitsteht“, kritisiert sie gegenüber unserer Zeitung. Wegen dieser „Verschleppungstaktik“ seien die Kosten nun „natürlich explodiert und müssen jetzt im Haushalt 2023 realistisch abgebildet werden“. Für Wissing, sagt sie, sei das „ein schweres Erbe“. Seit einer Havarie vor dreieinhalb Jahren hat die Schleuse in Kiel-Holtenau ein Ersatztor. Die Reparatur des demolierten Tors dauert noch. Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 13.05.2022 | 19:30 Uhr bei Facebook empfehlen bei Twitter empfehlen Link zur Seite per Mail versenden Seite ausdrucken Nachrichten aus Schleswig-Holstein Ein Containerschiff. © WSA Holtenau Foto: Christian Wolf Nord-Ostsee-Kanal: Kieler Schleuse bald wieder mit Ersatztor Bei einer Havarie mit dem Frachter „Else“ vor fast zwei Jahren wurde das Tor beschädigt. Nun ist es fast fertig repariert. https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL25kci5kZS9hYWM5YjczOS1hODVkLTQ5MDUtODc3Ny0yNDVkNTZkOGMzYjI Super Video NOK https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/die_nordstory/Durch-den-Nord-Ostsee-Kanal-Seefahrt-unter-Druck,sendung751164.htm Video NOK super Copyright Verkehr auf Nord-Ostsee-Kanal legt wieder zu Aktualisiert am 24.03.2022-17:47 Merken 0 2 Min. Der Verkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal ist 2021 nach dem Einbruch im ersten Corona-Jahr wieder besser in Fahrt gekommen. Wie die Kanalverwaltung am Freitag in Kiel mitteilte, wurden über den Wasserweg 85,2 Millionen Güter transportiert und damit 15,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Insgesamt 27 293 Schiffe befuhren den Kanal. Das waren 8,1 Prozent mehr als 2020. Der Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Hans-Heinrich Witte, sprach von einem guten Jahr. Die Volkswirtschaften im nördlichen Europa hätten sich 2021 erholt. Der Kanal habe aber besonders auch von den hohen Preisen für Schiffstreibstoff profitiert. Der Verzicht auf die Erhebung der Befahrensabgabe bis Jahresende – eine Konsequenz aus der Corona-Pandemie – machte den Kanal ebenfalls noch attraktiver. Die rund 100 Kilometer lange Verbindung zwischen Kiel und Brunsbüttel gilt als weltweit meistbefahrene künstliche Seewasserstraße. Im vorigen Jahr knüpften die Verkehrszahlen weitgehend an das Niveau der Vor-Corona-Jahre an, bei der Schiffszahl noch nicht ganz. Die transportierte Ladungsmenge hatte im Spitzenjahr 2008 aber mit 105 Millionen Tonnen auch schon deutlich höher gelegen. In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres setzte sich der Aufwärtstrend beim Kanalverkehr mit zweistelligen Zuwachsraten fort. Die großen Bauvorhaben wie der Bau einer fünften Schleusenkammer in Brunsbüttel, der Ausbau der Oststrecke zwischen Rendsburg und Kiel sowie die Vorbereitungen für einen Ersatz der Levensauer Hochbrücke nahe Kiel sind laut Witte sehr gut vorangekommen. 2921 seien 250 Millionen Euro in den Erhalt und Ausbau des Kanals geflossen. Fortgesetzt hat sich der Trend zu immer größeren Schiffen. Die gesamte Bruttoraumzahl (BRZ) wuchs 2021 um fast 15 Prozent auf gut 132,4 Millionen. Die Größe eines Durchschnittsschiffes erhöhte sich um fast 300 BRZ auf 4852. Die Haupttransportrouten liefen zwischen Schweden und den Niederlanden, zwischen Schweden und Großbritannien sowie zwischen Russland und den Niederlanden. Unter den Schiffstypen dominierten im Kanal 2021 Stückgut- und Massengutfrachter (12.948), Containerschiffe (4163) und Chemikalientanker (3349). Die Zahl der Sportboote erreichte nach einem Rückgang 2020 mit 11.048 auch wieder Vor-Corona-Niveau. 2021 ereigneten sich auf dem Kanal 63 Havarien im Bereich der Schleusen und deren Leitwerken sowie zwischen Schiffen. Bei 27.300 Schiffspassagen beträgt die Unfallquote damit 0,2 Prozent. Dennoch soll das Risiko, dass Schiffe Schleusen anfahren, weiter sinken. So gelten vom 1. April an verschärfte Kriterien, nach denen Schiffe Schlepper in Anspruch nehmen müssen, zum Beispiel abhängig von Tiefgang und Windstärke. Zudem muss während der Kanalpassage fachkundiges Personal im Maschinenraum sein, um bei einem technischen Ausfall sofort auf Handbetrieb umstellen zu können. Witte freute sich, dass nach jahrelanger Pause infolge einer Havarie seit 4. März eine neue Rendsburger Schwebefähre über dem Kanal im Einsatz ist. Allerdings wird sie mit Beginn der Osterferien am 4. April schon wieder außer Betrieb genommen – weil noch Restarbeiten zu erledigen sind, etwa zum Korrosionsschutz. Spätestens am 15. April und damit rechtzeitig zum Osterwochenende soll sie wieder fahren. Softwarefehler am NOK: Erste Schiffe werden wieder geschleust Stand: 20.03.2022 17:30 Uhr Ein Softwareproblem in der Verkehrszentrale in Brunsbüttel hat dafür gesorgt, dass auf dem Nord-Ostsee-Kanal (NOK) stundenlang nichts mehr ging. Nun werden kleinere Schiffe wieder geschleust. In Kiel und Brunsbüttel wurden seit Sonntagvormittag zunächst keine Schiffe mehr in den Nord-Ostsee-Kanal geschleust. Seit Sonntagnachmittag passieren kleinere Schiffe bis 130 Metern Länge wieder die Schleusen. Diese Schiffe fahren auf Sicht und mit Radar und sind nicht auf die fehlerhafte Software angewiesen. Martin Finnberg, Ältermann der Kieler Lotsenbruderschaft, sagte NDR Schleswig-Holstein am Sonntagnachmittag: „Unsere letzte Information ist, dass alles was so bis 120, 130 Meter geht, jetzt langsam wieder kommendarf. Alles was größer ist, darf im Moment nicht schleusen. Da warten im Moment bei uns fünf solcher Schiffe auf Einfahrt.“ AUDIO: NOK zeitweise komplett gesperrt (1 Min) Stau vor den Schleusenkammern Die Ursache für den zunächst komplett gesperrten NOK lag nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) in einer neuen Software. In der Verkehrszentrale des NOK in Brunsbüttel wird damit der Schiffsverkehr im Kanal überwacht. Diese Technik fiel am Sonntagvormittag aus. Aus Sicherheitsgründen wurde der Schiffsverkehr laut WSA vorerst unterbrochen. In Brunsbüttel und Kiel-Holtenau stauten sich die Schiffe daraufhin vor den Schleusenkammern. Große Schiffe dürfen sich nicht direkt begegnen Mithilfe des Computer-Programms werden die Schiffe in dem Kanal gesteuert. Denn Schiffe ab einer bestimmten Größe dürfen sich auf dem NOK nicht direkt begegnen. Wenn sie aneinander vorbeifahren wollen, muss ein Schiff in einer sogenannten Weiche warten, bis das andere vorbeigefahren ist. Das Programm, dass diese Abläufe steuert, war erst in der vergangenen Woche eingeführt worden. Der Softwarefehler ist noch nicht behoben. Das WSA weiß noch nicht, wo das Problem liegt. Experten versuchen das derzeit herauszubekommen. Wie lange das dauern wird, ist unklar. Das Ausschleusen ist jedoch weiterhin möglich. Zwei große Passagierschiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal © WSA Kiel-Holtenau Nord-Ostsee-Kanal: Schiffe und Schleusen zum Greifen nah Wenn Container- und Kreuzfahrtschiffe durch Schleswig-Holstein gleiten, bieten sich spektakuläre Perspektiven. Zwei Bagger arbeiten an einem Gewässer. © NDR Schleusen-Baustelle Brunsbüttel: Was mit dem Aushub passiert Für die fünfte Schleusenkammer wird viel nasser Boden ausgegraben. Ihn zu trocknen und zu lagern, ist nicht einfach.

mit

Es war wieder eine Schrecksekunde. Als am Donnerstag ein Tanker das Schleusentor 1 mit seinem Wulstbug berührte, stand kurz wieder alles still. „Die Taucher waren unten. Der Schaden ist zum Glück nicht so groß. Das Tor kann weiter gefahren werden“, sagt Detlef Wittmüß, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Nord-Ostsee-Kanal.

Nach zwei Havarien 2018 und 2020 gibt es in Holtenau keine Reserve-Tore mehr. Ein Tor liegt im Dock der Werft German Naval Yards, das andere an der Pier in der Wik. Die Arbeiten kommen nur langsam voran.

Noch im Frühjahr waren die Planer beim Kanalamt davon ausgegangen, dass beide Tore bis Ende 2021 wieder bei ihm an der Schleuse sein werden. Doch im Laufe des Jahres geriet der Zeitplan ins Wanken.

Ende 2022 wieder zwei Reservetore

„Ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass die Tore 2022 einsatzbereit sein werden“, sagt Wittmüß. Konkrete Terminvorhersagen seien aber nicht möglich. Die Arbeiten an dem 2020 vom Frachter „Else“ gerammten Tor sind komplexer als erwartet. Und auch bei dem im Februar 2018 durch den Frachter „Akacia“ gerammten Schleusentor gab es 2021 Probleme. Die Insolvenz der Nobiskrug Werft habe hier auch Auswirkungen auf den Zeitplan gehabt, so der Amtsleiter.

Die Schleusen in Kiel-Holtenau haben insgesamt sechs jeweils rund 1000 Tonnen schwere Schiebetore. Vier werden für den zeitgleichen Betrieb der beiden großen Schleusenkammern benötigt. Je zwei Tore sind an der Fördeseite, zwei an der Kanalseite.

„Die Schleusentore sind die Achillesferse des Nord-Ostsee-Kanals. Wenn es hier zu Ausfällen kommt, dann trifft das den gesamten Kanal“, sagt Jens-Broder Knudsen, Vorsitzender der Initiative Kiel-Canal, der Vereinigung von Unternehmen, Dienstleistern und Gemeinden am Kanal.

Durch den Ausfall der Schleusen werde das gesamte Investitionsprogramm für die Wasserstraße gefährdet. „Die 2,5 Milliarden in den Ausbau des Kanals machen nur Sinn, wenn auch die Schleusen voll einsatzbereit sind“, so Knudsen.

Die langen Wartezeiten auf die Fertigstellung der Ersatztore sieht er besonders kritisch. „Wir kommen jetzt wieder in die schwierigste Zeit des Jahres mit den Stürmen und viel Schiffsverkehr. Ohne Ersatztore wird da die Leistungsfähigkeit der gesamten Wasserstraße aufs Spiel gesetzt“, so Knudsen.

Keine neuen Ersatztore in Planung

Die seit fast zehn Jahren bestehenden Planungen für den Bau eines weiteren Schleusentores liegen aus Mangel an Haushaltsmitteln im Bundesverkehrsministerium auf Eis. Ob es jemals neue Ersatztore geben wird, ist ebenfalls unklar, da zunächst die neuen Berechnungen zum Hochwasserschutz und zum steigenden Meeresspiegel ausgewertet werden müssen.

Detlef Wittmüß vom Kanal-Amt ist aber ganz zuversichtlich, dass sich die Lage mit der Fertigstellung des ersten Ersatz-Schleusentores bei German Naval Yards im Frühjahr bereits entspannen könnte. Die Stahlbauabteilung der Nobiskrug-Werft war erst im November von der Bremerhavener Rönner Gruppe übernommen worden. Rönner soll jetzt die Arbeiten im Dock in Gaarden beenden.

Das zweite Reservetor wird in der Wik schwimmend am Kai repariert. Der von dem Frachter „Else“ beschädigte Teil des Tores wurde inzwischen freigelegt und mit einem Gerüst wetterfest eingehaust.

Die Arbeiten sollen dort jetzt im Winter weitergehen. An die Schifffahrt hat der Amtsleiter nur den Appell, die vier verbliebenen Schleusentoren möglichst ohne weitere Havarien betriebsbereit zu halten

Nord-Ostsee-Kanal: Ausbau kommt gut voran

2,6 Milliarden Euro werden in die Verbreiterung investiert / Große Pläne

Michael Kierstein Copyright SHZ

Die Schiffe werden immer größer und breiter. Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) muss da mithalten. Deshalb werden etwa 2,6 Milliarden Euro investiert. Seit 2020 baut die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes die Oststrecke zwischen Großkönigsförde und Holtenau deshalb in mehreren Bereichen aus. Nun wurde eine Bilanz für dieses Jahr gezogen.

„Bis zum Jahresende werden wir nahezu auf dem gesamten ersten Bauabschnitt zwischen Großkönigsförde und Schinkel den Trockenboden bis auf die Wasserhöhe des Nord-Ostsee-Kanals abgetragen haben“, sagt Projektleiter Georg Lindner vom Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) NOK. Im kommenden Jahr soll dann unter der Wasserlinie gebaggert werden.

Bisher wurden etwa eine Million Kubikmeter Erde bewegt. „Um diese großen Mengen zu bewältigen, kamen auf der Baustelle bis zu 15 Bagger, 35 Treckerdumper, mehrere Raupen und Radlader zum Einsatz“, so Lindner. Nebenbei wurden zudem alte Gebäude wie eine Hausmülldeponie in Schinkel beseitigt und etwa 9000 Kubikmeter belastete Erde entsorgt.

Noch in diesem Jahr soll der 500 Meter lange und zehn Meter hohe Erdwall an der A 210 fertig gestellt werden. Im Frühjahr soll er dann bepflanzt werden. Auch die Flächen in Schinkel, die für den Aushub benötigt wurden, sollen im kommenden Jahr wieder der Landwirtschaft zur Verfügung stehen.

Der Fokus wird jetzt langsam auf den nächsten Bauabschnitt zwischen Landwehr und Altwittenbek gelegt. Hier sollen die Vorbereitungen starten. Beispielsweise ist der rund ein Jahr dauernde Bau des temporären Anlegers für den Transport von abgebaggertem Boden und Baustoffen vorgesehen. Generell sei man in diesem Jahr beim Ausbau gut vorangekommen.

Super Video NOK eben

Aus dem Umfeld der Sitzung drang es am Morgen durch. Der Bund wird von Reedern auch 2021 für die Passage des Nord-Ostsee-Kanals keine Befahrungsabgabe erheben.

Diese Schiffs-Maut macht etwa 20 Prozent der für eine Kanalpassage anfallenden Kosten aus. Es handelt sich um eine Gebühr zur Benutzung der Wasserstraße. Die Abgabe liegt bei 400 bis 4000 Euro pro Schiff, je nach Größe.

Kanal bringt volkswirtschaftlichen Nutzen von 570 Millionen Euro

Institut für Weltwirtschaft bescheinigt Nord-Ostsee-Kanal positiven Wohlfahrts- und Umwelteffe

Kaputte Schleusentore, Kollisionen auf der 90 Kilometer langen Strecke zwischen Kiel und Brunsbüttel und lange Sanierungszeiten: Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) wird in der öffentlichen und politischen Wahrnehmung häufig nur als ein Problemfall registriert. Dabei transportieren in normalen Jahren rund 30 000 Schiffe etwa 90 Millionen Tonnen Güter durch den NOK. Im Auftrag der Initiative Kiel Kanal hat das Institut für Weltwirtschaft (IFW) jetzt nachgerechnet, was die meist befahrene künstliche Wasserstraße der Welt an Nutzen bringt. Demnach sorgt der NOK durch Reduktion der Handelskosten für Exporteure und Importeure jährlich für einen positiven Wohlfahrtseffekt von 570 Millionen Euro für Deutschland. In ganz Europa betrage der Effekt sogar eine Milliarde Euro. Dänemark und Schweden profitieren mit 87 beziehungsweise 88 Millionen Euro.

„Güterproduzenten, verladende Wirtschaft, Hafenbetreiber und Konsumenten ziehen ebenfalls einen Nutzen aus dem NOK“ , betonte Studienautor Vincent Stamer. „Beschäftigungseffekte entstehen nicht nur für regionale Industriestandorte wie den ChemCoast Park Brunsbüttel, der direkt 4500 Menschen beschäftigt, sondern für Deutschland insgesamt.“

Die Kieler Forscher reagierten auch auf die Beanstandungen des Bundesrechnungshofs. Der mahnt seit Jahren an, die Befahrungsabgaben für den NOK endlich um ein Drittel anzuheben, da die Gebühren kostendeckend sein müssten und gebühreninduzierte Einnahmeverluste durch weniger Passagen nicht zu befürchten seien. Stamer zeigt jedoch, dass diese Annahme nicht stimmt: Vielmehr senken die Transitkosten für alle Schiffstypen deutlich die Wahrscheinlichkeit, den Kanal zu passieren. Eine Verdoppelung der Gesamtkosten würde im Durchschnitt zu einer Reduktion der Passagen um 20 Prozent führen. Eine Erhöhung des Bunkerpreises hingegen begünstigt tendenziell die Befahrung des NOK, weil Schiffe dann aus Kostengründen die Route rund Skagen meiden. Die Autoren regen an, die bislang nur an die Schiffsgröße gekoppelten Abgaben flexibler zu gestalten: Bei sinkenden Treibstoffkosten sollte auch das Nutzungsentgelt sinken, damit die Abkürzung durch den Kanal finanziell attraktiv bleibt.

Solch ein Vorgehen wäre auch für die anderen deutschen Nord-und Ostseehäfen von Vorteil – besonders für Hamburg. Der Grund: Fährt ein Schiff durch den Nordostseekanal steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Hafen in Hamburger, Wilhelmshafen oder Bremerhaven angesteuert wird, statt Häfen der Niederlande und Belgiens. „Nicht zuletzt reduziert eine Passage durch den NOK auch Treibhausgasemissionen der Frachtschiffe und generiert somit positive, aber bisher nicht quantifizierte Gesamteffekte für die Umwelt“, betont Stamer. Das IfW geht in seinen Berechnungen von 783 000 Tonnen CO2 aus, die wegen der um rund 250 Seemeilen kürzeren Ost-West-Strecke durch den Kanal vermieden würden.

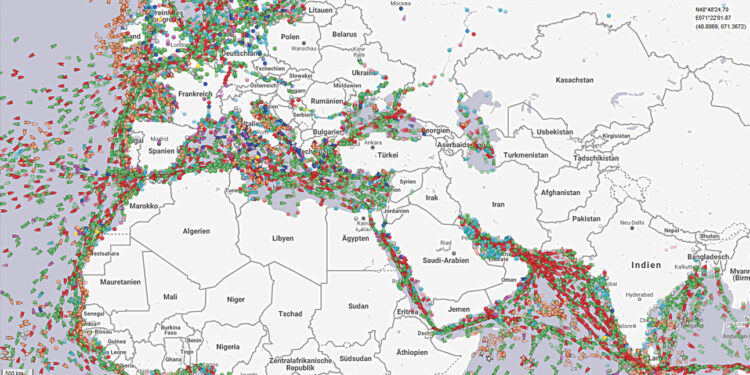

Für die Studie wurden AIS-Daten (Automatic Identification System) auf den Schiffahrtsrouten ausgewertet und analysiert, wann Frachtschiffe den NordOstsee-Kanal passieren oder die Alternativroute um Dänemark wählen. Auch wenn di Kanalpassagen pandemiebedingt zuletzt deutlich eingebrochen sind, ist Stamer überzeugt, „dass der Kanal auch in den kommenden Jahren ein wichtiges Infrastrukturelement Nordeuropas bleibt, wenn die Modernisierung der Oststrecke abgeschlossen ist und die Schleusen erneut sind.“

Darum dreht sich der Streit um die Weservertiefung

Die Weservertiefung ist heute Thema im Bremer Häfenausschuss. Ein erbitterter Richtungsstreit über den richtigen Kurs zwischen Ökonomie und Ökologie geht in eine neue Runde.

Die Weser weiter ausbaggern, damit die ganz dicken Pötte die Häfen anlaufen? Ergibt das Sinn – gerade mit Blick auf Umweltschutz und Klimawandel? Der Bund und die Länder Bremen und Niedersachsen wollen den Fluss vertiefen – vor allem vor Bremerhaven und dem niedersächsischen Brake. Nach rechtlichen Schwierigkeiten mit dem ursprünglichen Verfahren, ging die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung im Frühjahr einen neuen Weg. Heute lässt sich der Bremer Häfenausschuss einen Sachstandsbericht der Behörden zum Genehmigungsverfahren geben.

Noch in diesem Jahr soll eine sogenannte frühe Öffentlichkeitsbeteiligung starten. Darin sollen betroffene Privatleute, anerkannte Vereinigungen und Verbände sowie Träger öffentlicher Belange Stellung beziehen können. Nach einer Abwägung kann der Bundestag dann beschließen. Dafür wird entscheidend sein, wie die künftige Regierung aussieht – und vor allem, welche Rolle die Grünen darin spielen.

- Warum soll denn unbedingt gebaggert werden?

- Aus wirtschaftlichen Gründen. Denn Befürworter wie der Wirtschaftsverband Weser fordern die Weservertiefung, damit die großen Containerschiffe mit bis zu 13,50 Meter Tiefgang vor allem Bremerhaven anlaufen können. Vom Hafen hängen zu viele Tausend Arbeitsplätze ab, als dass man das aufs Spiel setzen könnte, heißt es aus der Politik – zum Beispiel von Bremens Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD). Gleichzeitig versichert die Senatorin, dass genau und ordentlich abgewogen werde zwischen Wirtschaft und Natur- und Umweltschutz.

Innerhalb der Koalition im Land gibt es aber nicht nur Zustimmung. Die Bremer Grünen hatten der Außenweser bislang zugestimmt, nicht aber der Unterweser, so Sprecher Ralph Saxe: „Wir wollen auf keinen Fall eine Vertiefung der Unterweser. Und dagegen werden wir mit allen Kräften kämpfen.“ Kritik an der erneuten Vertiefung kam auch aus der Partei Die Linke in Bremen, die hier mitregiert. - Es gab schon Gerichtsurteile gegen die Vertiefung, warum wird das Verfahren trotzdem vorangetrieben?

- Geklagt hatte vor allem der Umweltverband BUND. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass sich die Gewässerqualität der Weser nicht verschlechtern dürfe. Deshalb sei die Vertiefung mit der EU-Wasserrichtlinie nicht zu vereinbaren. Das Bundesverwaltungsgericht hat daraufhin 2016 erklärt, dass das ursprüngliche Verfahren für den Ausbau der Weser rechtswidrig war. Herausgekommen ist ein Schnellverfahren, über das der Bundestag beschließt, nicht mehr die Länder. Nun sollen erst einmal nur die Außenweser vor Bremerhaven und der Bereich bis Brake ausgebaggert werden – der Rest der Weser aus Umweltschutzgründen nicht.

Hier soll die Weser vertieft werden

- Und was halten die Umweltverbände davon?

- Nichts, der BUND prüft zurzeit erneut eine Klage. Der Vorwurf der Umweltschützer: Mit dem Schnellverfahren sollen sie nur ausgebremst werden und die Wirtschaft werde über alles gestellt. Von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes dagegen heißt es, das neue Verfahren sei viel transparenter als das alte und alle Einwände würden gehört. Letztlich ist die Frage: Wie sieht die neue Bundesregierung aus? Und welche Position vertreten die wohl daran beteiligten Grünen dabei mit Blick auf die Klimadebatte? Erstmal treibt die Bundesverwaltung das Verfahren jedoch voran.

- Welche weiteren Interessen gibt es rund um die geplante Weservertiefung?

- Es prallen denkbar gegensätzliche Positionen aufeinander. Für die Befürworter ist die Weservertiefung alternativlos. Zum Beispiel Uwe Beckmeyer, Vorstandsvorsitzender des Wirtschaftsverbands Weser: „Die Reeder erwarten, dass tideabhängig und -unabhängig Bremerhaven, aber auch Brake erreicht werden können mit den Standardschiffen, die zurzeit laufen. Und die Standardschiffe, die Bremerhaven anlaufen, sind in den letzten 20 Jahren deutlich gewachsen.“

In den Augen der Gegner wäre eine weitere Vertiefung eine ökologische Katastrophe und gefährlich. Martin Rode, Geschäftsführer des Umweltschutzverbands BUND in Bremen: „Wir reden über Klimawandel, der Meeresspiegel steigt und wir wollen uns die Nordsee noch schneller reinholen. Das war schon vor zehn Jahren falsch und das ist jetzt falsch und das wird in zehn Jahren noch viel falscher sein.“

Kritisch sehen auch Touristik-Fachleute die Vertiefung der Weser – eine weitere Verschlickung der Häfen und Gefährdung der Strände könnte die Folge sein. An einer Menschenkette gegen die weitere Vertiefung beteiligten sich kürzlich rund 500 Menschen.

Für Oliver Oestreich, Vorsitzender des Verbands der Bremer Spediteure, muss die Weservertiefung kommen. So oder so – schließlich gehe es ja nicht nur darum, Container abzustellen, sondern auch eingespielt, logistisch sinnvoll weiterzutransportieren und wieder aufzunehmen: „Wird jetzt der eine oder andere nicht so gerne hören: Also die Außenweservertiefung ist wichtiger, denn da gehen die großen Schiffe hin. Die Musik spielt zuallererst in Bremerhaven, da müssen wir halt sehen, dass die mit den größtmöglichen Schiffen da voll abgeladen hingehen können.“

- Welche Rolle spielen die laufenden Verhandlungen von Bremen und Hamburg über eine Hafen-Kooperation?

- Eine große Rolle. Hamburg hat die Elbvertiefung gegen massive Proteste durchgesetzt. Auch wenn die Weservertiefung kommen sollte – alle Zeichen stehen darauf, dass an einer Hafen-Kooperation von Bremen und Hamburg kein Weg mehr vorbeiführt. Die Verhandlungen gehen dem Vernehmen nach in die Schlussrunde. Künftig dürfte der Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven stärker in den Fokus rücken, an dem Bremen ja bereits beteiligt ist. Ein deutliches Zeichen dafür ist, dass die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd jetzt beschlossen hat, in den Jade-Weser-Port mit 30 Prozent einzusteigen. Es wird also aller Voraussicht nach bald mehr Containerumschlag an der Küste stattfinden – weniger in Hamburg.

Rückblick: Kommt die Außenweservertiefung jetzt schneller als gedacht?

Schifffahrt – Hamburg:Maritimer Koordinator: Investitionen in maritime Sicherheit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) – Der maritime Koordinator der Bundesregierung, Norbert Brackmann, hat angesichts der Corona-Pandemie und der jüngsten Blockade des Suezkanals mehr Investitionen in die maritime Sicherheit gefordert. „Nach wie vor findet die maritime Sicherheit hierzulande in meinen Augen zu wenig Beachtung“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag bei einer Online-Veranstaltung des Deutschen Maritimen Zentrums in Hamburg.

Funktionierende, gut ausgebaute Häfen, maritime Infrastruktur, sichere Seewege und Lieferketten seien keine Selbstverständlichkeit. „Deswegen müssen wir in sie investieren“, sagte Brackmann. Er verwies dabei auch auf die Corona-Pandemie, die gezeigt habe, wie sehr Deutschland von funktionierenden Lieferketten abhängig sei.

Die über den Seeweg verschiffte Exportmenge Deutschlands habe sich in den vergangenen 50 Jahren verfünffacht, die Importmenge verdoppelt, betonte Brackmann. „Die maritimer Wirtschaft ist eine tragende Säule der deutschen Wirtschaft. Sie gewährleistet über 90 Prozent des deutschen Exports auf dem Seeweg, erwirtschaftet über 40 Milliarden Euro und sichert in Summe mehr als 400 000 Arbeitsplätze in Deutschland“, sagte Brackmann. Doch „erst wenn es zu Störungen kommt, schaut die ganze Welt hin“, sagte er mit Blick auf die jüngste Blockade des Suezkanals durch das 400 Meter lange Containerschiff „Ever Given“.

Suezkanal, Panamakanal und Co. Das sind die wichtigsten Wasserstraßen der Welt

Eine Woche lang blockierte das Containerschiff „Ever Given“ den Suezkanal. Der Wasserverkehr auf der vielbefahrenen Handelsroute stand derweil still. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Wasserstraßen der Welt vor.

Beiträge

Bei der offiziellen Verschmelzung der beiden Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter Kiel-Holtenau und Brunsbüttel zum neuen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nord-Ostsee-Kanal wurde am Montag in Rendsburg auch das Neubauamt erstmals vorgestellt.

Das Wasserstraßen-Neubauamt NOK soll zukünftig alle Bauprojekte der 100 Kilometer langen Wasserstraße zentral koordinieren und überwachen. Das von Sönke Meesenburg geführte Amt verfügt über 80 Stellen und hat seinen Sitz in Kiel.

Damit wird aus der 2008 gegründeten Planungsgruppe ein eigenständiges Amt. „Wir werden in den nächsten Jahren 2,5 Milliarden Euro in den Kanal investieren. Diese Investitionen müssen gemanagt werden, dafür gibt es jetzt das Wasserstraßen-Neubauamt NOK“, sagte Enak Ferlemann, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, bei der Vorstellung der neuen Struktur am Montag in Rendsburg.

Neues Amt kümmert sich auch um die großen Schleusen in Kiel und Brunsbüttel

Das neue Amt ist für den Schleusenbau in Brunsbüttel und Kiel, den Ersatz der Levensauer Hochbrücke, den Ausbau der Oststrecke und die Vertiefung des gesamten Kanals um einen Meter zuständig. Auch die Sanierung der 1914 eingeweihten großen Schleusen in Kiel und Brunsbüttel liegt im Aufgabenbereich des Neubauamtes.

„Damit haben wir jetzt alles in einer Hand. Die 80 Kollegen werden sich jetzt gezielt um die Investitionen kümmern“, sagte Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt.

Die beiden bisherigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter Kiel-Holtenau und Brunsbüttel wurden zum Wasserstraßen und Schifffahrtsamt NOK zusammengelegt. Diese Behörde wird jetzt von Detlef Wittmüß geführt, dem an den Standorten Kiel und Brunsbüttel etwa 800 Mitarbeiter unterstellt sind.

Schifffahrtsverwaltung wurde 2013 reformiert

„Wichtig war uns, dass bei dieser Reform niemand gegen seinen Willen versetzt oder durch betriebsbedingte Kündigungen entlassen wurden“, so Alexander Bätz, der Bezirkspersonalrat für die Ämter am Kanal. Auch er lobte das Ergebnis der Reform.

Ausgelöst wurde der Umbau durch die Reform der Schifffahrtsverwaltung 2013. Dabei wurden die 39 bisherigen Ämter durch Zusammenschlüsse zu 17 neuen Ämtern umstrukturiert. Im Oktober war an der Ostseeküste so aus den beiden Ämtern Lübeck und Stralsund das Amt Ostsee geworden.

Neue Behörde kümmert sich um den Nord-Ostsee-Kanal

Die meistbefahrene künstliche Wasserstraße soll wieder gebündelt durch zwei Ämter geführt werden. Seit 1980 kümmerten sich Ämter in Brunsbüttel und in Kiel jeweils einzeln um die Belange des Kanals an Nord- und Ostsee.

Bislang hat sich das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau um die Seite zur Ostsee hin gekümmert. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Brunsbüttel war dagegen für die Zufahrt von der Nordsee zuständig. Doch damit ist jetzt Schluss. Nun werden die Aufgaben durch zwei neue Ämter am Nord-Ostsee-Kanal (NOK) gebündelt. Eins plant die Investitionen des Bundes in Höhe von 2,5 Milliarden Euro und das andere betreibt Schleusen, Brücken und Tunnel entlang des Kanals.

Zwei Behörden, zwei Aufgaben

Für Enak Ferlemann (CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium ein bedeutender Tag: „Wir haben die Entscheidungs-Strukturen erheblich verschlankt, denn wir wollen den Kanal ja in den kommenden Jahren umfangreich sanieren, insgesamt sollen 2,5 Milliarden Euro investiert werden.“ Diese Summe muss bewegt werden. Diese Aufgabe wird künftig das Wasserstraßen-Neubauamt NOK übernehmen. Rund 80 Mitarbeiter werden sich beispielsweise um den Ausbau der Ost-Strecke kümmern, den Neubau der fünften Kammer in Brunsbüttel oder den neuen Schleusen-Anlage in Kiel.

„Auf der anderen Seite haben wir auch ein klassisches Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt NOK gegründet“, sagte Ferlemann. Die Aufgabe der Behörde mit seinen rund 700 Mitarbeitern: der Betrieb der Schleusenanlagen in Kiel und in Brunsbüttel. Zum Aufgabenbereich gehören aber auch die zehn Brücken über den Kanal, die zwei Tunnel in Rendsburg, die 14 Fähren und zwölf Weichen.

Hoffnung auf besseres Krisenmanagment

Viele, die auf Einnahmen des Nord-Ostsee-Kanals angewiesen sind, hoffen mit der Schaffung der beiden neuen Ämter vor allem auf ein besseres Krisenmanagement. Neue Strukturen alleine aber reichen etwa dem Vorsitzenden der Initiative Kiel Canal, Jens-Broder Knudsen, nicht: „Für die Instandhaltung der gesamten Anlagen brauchen wir auch einfach mehr Personal.“ Vieles ist für Knudsen nicht mehr nachvollziehbar, der neben seiner Tätigkeit in der Initiative auch Geschäftsführer der Schiffsmaklerei Sartori & Berger ist: „Mit den Milliarden-Investitionen in die Infrastruktur ist der Nord-Ostsee-Kanal Deutschlands teuerste Wasserbaustelle. Und es wird riskiert, diese Wasserstraße wegen fehlender Schleusen-Tore lahmzulegen.“

Schleusen-Tor soll im Herbst fertig sein

Eines dieser Tore wird momentan in Kiel repariert. Vor mehr als drei Jahren war der Frachter „Akacia“ in Kiel in die Stahlkonstruktion gekracht. Ursprünglich sollten die Arbeiten im Sommer beendet sein, doch es gibt Verzögerungen. Daher kann nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Kiel-Holtenau frühestens im Herbst mit dem Einbau gerechnet werden. Die Arbeiten an dem mehr als 100 Jahren alten Schleusentor dauern unter anderem deshalb so lange, weil der Stahl der rund 1.200 Tonnen schweren Konstruktion nicht geschweißt werden kann. Die Platten müssen miteinander verschraubt werden, was dem Tor auch eine gewisse Elastizität verleiht. Nach der Reparatur sollen etwa rund 60.000 neue Schrauben und mehr als 200 Tonnen Stahl verbaut worden sein.

Ende des Jahres wieder Ersatztore in Kiel

Außerdem kündigte Enak Ferlemann an, dass schon im September dieses Jahres das vom Frachter „Else“ im vergangenen Jahr beschädigte Schleusen-Tor repariert worden sein soll. „Ich gehe davon aus, dass uns damit bis Ende des Jahres wieder alle Tore in Kiel zur Verfügung stehen“, so der Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium. Lange geplant und gefordert, soll auch der Bau des Tor-Instandsetzungsdocks in Brunsbüttel vorangetrieben werden. „Die Planungsphase neigt sich dem Ende entgegen und ich rechne damit, dass im kommenden Jahr der Auftrag zum Bau vergeben werden kann“, erklärt Enak Ferlemann. Er rechne damit, dass in vier bis fünf Jahren die Arbeiten an dem Dock abgeschlossen sein werden. Damit sollen künftig Instandsetzungsarbeiten der Schleusentore schneller abgewickelt werden.

Kanaltunnel: Anfang Mai vierspurig?

Der CDU-Politiker hatte noch mehr gute Nachrichten für den Kanal parat. So soll spätestens Anfang Mai der Verkehr wieder vierspurig durch den Rendsburger Kanaltunnel fließen. „Das hängt zwar noch von einem Test der Brandschutzanlage ab – aber was das angeht, bin ich mehr als zuversichtlich.“

Umstrukturierung im Norden abgeschlossen

Die Umstrukturierung ist schon länger geplant und geht auf die Reform der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes zurück. So werden die bislang bundesweit 39 Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter auf 17 reduziert. Schon vor Jahren wurden die damals sieben Wasser- und Schifffahrtsdirektionen zu einer Generaldirektion zusammengelegt, die ihren Sitz in Bonn hat. Durch schlankere Strukturen soll die WSV nach eigenen Worten leistungsfähiger werden. „Mit den beiden neu gegründeten Ämter hier in Büdelsdorf, ist die Umstrukturierung im Norden abgeschlossen“, meinte Enak Ferlemann.

Zwei neue Ämter für den Kanal

Büdelsdorf Zwei neue Ämter lenken jetzt die Geschicke am Nord-Ostsee-Kanal (NOK): Verantwortlich für die Schifffahrtsbelange, die Schleusen und Brücken an der knapp 100 Kilometer langen Wasserstraße zwischen Kiel und Brunsbüttel ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt NOK. Die Zuständigkeit für die Aus- und Neubauprojekte übernimmt als jetzt eigenständige Dienststelle das Wasserstraßen-Neubauamt NOK. Der Bundes-Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann (Foto), eröffnete die Ämter gestern gemeinsam mit dem Präsidenten der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Hans-Heinrich Witte. Nunmehr seien die Kompetenzen für die Schifffahrt einschließlich der Anlagen und das Know-how für die Investitionsprojekte jeweils gebündelt. „So kann flexibler und schneller agiert werden“, sagte Ferlemann. Das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt NOK geht aus bisher zwei Ämtern in Kiel-Holtenau und Brunsbüttel hervor. Beide Standorte bleiben erhalten. Bundesweit werden 39 Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter zu 17 neuen Ämtern zusammengeführt. sh:z

https://www.kn-online.de/Nachrichten/Schleswig-Holstein/Nur-noch-ein-Wasserstrassen-und-Schifffahrtsamt-fuer-den-Nord-Ostsee-Kanal

Copyright KN online

Damit wird die meistbefahrene künstliche Wasserstraße für Seeschiffe wieder aus einer Hand geführt. Diese Organisationsstruktur gab es zur Eröffnung: Am 1. Juli 1895 wurde in Kiel das Kaiserliche Kanalamt gegründet. Seit 1939 wurden durch mehrere Reformen die Verwaltungsstrukturen umgebaut.

1980 schließlich wurde der Kanal in zwei Ämter aufgeteilt. Mit der jetzt vollzogenen Zusammenführung dieser Ämter sollen Überwachung der Schifffahrt, Unterhaltung der Bauwerke und Verwaltung der Behörde effizienter und transparenter werden.

Zu diesem Schluss kam schon 2013 das Bundesverkehrsministerium, das eine entsprechende Reform auf den Weg brachte. Von den einst 39 Wasser- und Schifffahrtsämtern zwischen Tönning und Aschaffenburg sollen danach nur 17 bestehen bleiben. Nachdem 2020 bereits die Ämter Lübeck und Stralsund zum Amt Ostsee verschmolzen wurden, ist jetzt der Kanal dran.

Detlef Wittmüß leitet das neue WSA NOK

Neuer Leiter des „WSA NOK“ wird Detlef Wittmüß, bisher Leiter des WSA Kiel-Holtenau. Ihm unterstehen fortan die drei Bereichsleiter für Administration, Schifffahrt und Wasserstraße. Damit gibt es eine neue Führungsstruktur. Beide Ämter haben heute zusammen 800 Beschäftigte.

Wie schon 1895 sitzt 2021 der Leiter der Kanalverwaltung wieder in Kiel – hat aber auch ein Büro in Brunsbüttel. Als Unterorganisation gab es damals jeweils eine Bauinspektion in Holtenau und Brunsbüttel sowie eine Maschinenbauinspektion. Ab 2021 heißen die drei Abteilungen unter der Leitung nun Administration, Schifffahrt und Wasserstraße.

Wirtschaft hofft auf besseres Havarie-Management

Die Wirtschaft hofft, dass die Reform ein besseres Havarie-Management bewirken wird. Allerdings: „Es reicht nicht, nur neue Strukturen zu schaffen. Es muss auch mehr Personal für die Instandhaltung der Anlagen vorhanden sein“, sagt Jens-Broder Knudsen, Geschäftsführer der Schiffsmaklerei Sartori & Berger, zudem Vorsitzender der Initiative Kiel Canal.

Lesen Sie auch: Scharfe Kritik am Bund

Die jüngste Havarie am Wochenende (wir berichteten) hat auch bei ihm einen Schrecken hinterlassen. „Da werden zwei Milliarden Euro in die Infrastruktur investiert, und man riskiert, die Wasserstraße wegen fehlender Schleusentore lahmzulegen“, so Knudsen.

Mit Blick auf das seit August aufgelegte Schleusentor der „Else“-Havarie spart er nicht an Kritik: „Wenn man neun Monate braucht, um eine Ausschreibung für eine Reparatur von sieben Monaten auf den Weg zu bringen, läuft da was schief.“

Wasserstraßen: Neue Behörde am Start

Tönning/hamburg/Stade Ein weiterer Akt der Verwaltungsreform – gestern ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Elbe-Nordsee eröffnet worden. Die Behörde umfasst die Zuständigkeitsbereiche der bisherigen Ämter Hamburg, Cuxhaven und Tönning und betreibt mit dem Eidersperrwerk das größte deutsche Küstenschutzbauwerk.

Zum Aufgabenbereich gehören unter anderem das schleswig-holsteinische Wattenmeer mit den Zufahrten nach Husum, Büsum, zu den Halligen und den Nordfriesischen Inseln sowie die Bundeshäfen Helgoland und Hörnum. Damit lägen „nun alle Kompetenzen und Zuständigkeiten in einer Hand“, sagte der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Enak Ferlemann (CDU). Das WSA Elbe-Nordsee unterhält zudem rund 130 Kilometer Tideelbe, die Nebenflüsse mit rund 120 Kilometern und 110 Kilometer Eider. Das neue Amt ist auch verantwortlich für 80 Leuchttürme.

Bundesweit wird die Zahl der Wasser- und Schifffahrtsämter durch die Neuorganisation von 39 auf 17 verringert. Die Reform soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. lno

Großbaustelle Nord-Ostsee-Kanal

Es ist das größte Investitionsprogramm in der Geschichte des Nord-Ostsee-Kanals: Etwa 2,6 Milliarden Euro werden in den kommenden Jahren in die meist befahrene künstliche Wasserstraße der Welt investiert. Verantwortlich dafür, dass alles reibungslos klappt, ist Sönke Meesenburg, der Leiter des Fachbereichs Investitionen beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau. Er muss letztendlich dafür sorgen, dass Schleusen erweitert, Brücken erneuert und Teile des Kanals verbreitert werden. Die größte Herausforderung in seiner bisher zwölfjährigen Amtszeit.

Die Aussetzung der Abgaben war im Juli erstmals vom Bund beschlossen worden, da die niedrigen Ölpreise und die Corona-Krise zu einem starken Einbruch im Kanal führten. Immer mehr Schiffe fuhren via Skagen.

Zahlen haben sich noch nicht erholt

Aktuell sieht es so aus, als ob im Nord-Ostsee-Kanal in diesem Jahr die Schiffszahl erneut drastisch einbricht. Es wird vermutlich sogar das schlechteste Ergebnis seit 70 Jahren geben.

Die aktuellen Zahlen deuten bis Jahresende auf weniger als 29 000 Schiffe hin. Deshalb hatten auch die Nautischen Verbände Kiel und Brunsbüttel eine weitere Aussetzung der Befahrungsabgabe gefordert.

Seit der Aussetzung der Befahrungsabgabe im Juli hatten sich die Verkehrszahlen wieder leicht erholt. „Wir haben in den vergangenen Wochen einen spürbaren Trend nach oben“, so Jens-Broder Knudsen von der Agentur Sartori & Berger.

Mitglied im Deutschen Bundestag

www.bettina-hagedorn.de | facebook.com/BettinaHagedornMdB

Platz der Republik 1 | 11011 Berlin |Raum 7.633 | Tel.: (030) 227-73342 | Fax: (030) 227-76920 Lübecker Straße 6 | 23701 Eutin | Tel.: (04521) 71611 | Fax: (04521) 78386

_______________________________________________________________________

Bettina Hagedorn: Finanzministerium will den Nord-Ostsee-Kana 2021 mit 21 Mio. Euro unterstützen!

(Im Anhang finden Sie ein Foto zur freien Verfügung von Bettina Hagedorn und MdB Mathias Stein vom 19. Februar 2020 in Brunsbüttel bei ihrer Veranstaltung „SOS. für den Nord-Ostsee-Kanal“.)

Im Rahmen der Haushaltsverhandlungen 2021 hat das SPD-geführte Bundesfinanzministerium dem Haushaltsausschuss in seiner Vorlage für die Abschlusssitzung am 26. November 2020 zusätzliche finanzielle Hilfen für den Nord-Ostsee-Kanal in Höhe von 21 Mio. Euro vorgeschlagen: Die Befahrungsabgaben für den Nord-Ostsee-Kanal, die auf Initiative des Finanzministeriums bereits seit 1. Juli 2020 befristet bis zum 31. Dezember 2020 komplett entfallen sind, um die Schiffspassagen in der Corona-Zeit attraktiver zu machen, will der Bund nun für ein weiteres Jahr bis zum 31.12.2021 aussetzen. Bettina Hagedorn, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister der Finanzen, freut sich:

„Als die maritime Wirtschaft rund um unsere ´Lebensader´ im Norden – dem Nord-Ostsee-Kanal – im Frühjahr stark von den gravierenden wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie betroffen war, und viele Reedereien – vor allem wegen des sinkenden Rohölpreises – den Umweg über Skagen/Dänemark in Kauf nahmen, haben wir als Bund mit dem 2. Nachtragshaushalt zum 1. Juli für die 2. Jahreshälfte 2020 komplett auf die Erhebung der Befahrensabgabe im Nord-Ostsee-Kanal und damit auf Gebühren von 10 Millionen Euro verzichtet. Diese Maßnahme war sehr erfolgreich: Während noch von April bis Juli 2020 die Schiffspassagen um bis zu 30 Prozent gegenüber den entsprechenden Vorjahresmonaten einbrachen, waren es im Oktober dann glücklicherweise nur noch 3 Prozent! Durch die nun vom Bundesfinanzministerium befürwortete erneute Aussetzung der Befahrungsabgaben für das gesamte (!) Jahr 2021 in Höhe von 21 Mio. Euro will der Bund die Attraktivität des NOK nachhaltig steigern, um auch den im Frühjahr existenzbedrohenden Einnahmeverlusten für Lotsen, Kanalsteurer und Schiffsmakler entgegenzuwirken und die Wettbewerbsfähigkeit der Hafenstandorte in Kiel, Brunsbüttel und Hamburg zuverlässig zu stärken. Das ist eine elementare Unterstützung für die Zukunftsfähigkeit des Kanals, für den ich mich seit Jahren aktiv einsetze!“

Am 19. Februar 2020 – noch kurz vor der Corona-Pandemie – führte Bettina Hagedorn gemeinsam mit ihrem SPD-Bundestagskollegen aus Kiel, dem Verkehrspolitiker Mathias Stein, die Veranstaltung „SOS für den Nord-Ostsee-Kanal“ mit mehr als 80 interessierten Gästen aus der Lotsenbrüderschaft, der maritimen Wirtschaft, dem DGB Nord, Vertretern der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) in Brunsbüttel durch. Es war die „Nachfolgeveranstaltung“ in der Tradition der von ihr und MdB Johannes Kahrs im September 2011 gleichlautenden Auftaktveranstaltung „S.O.S. für den Nord-Ostsee-Kanal – der Norden steht auf!“, nach der der Haushaltsausschuss des Bundestages in den Folgejahren in der Summe über 2 Mrd. Euro für die Grundinstandsetzung des Nord-Ostsee-Kanals im Bundeshaushalt beschloss: Ein riesiger Erfolg für das NOK-Bündnis und tausende Beschäftigte in Schleswig-Holstein und im Hamburger Hafen.

Hagedorn weiter: „In der Region sichert der Nord-Ostsee-Kanal über 3.000 Arbeitsplätze. Dazu zählen nicht nur die über 300 Lotsen und ca. 160 Kanalsteurer, sondern auch Schiffsmakler, Werften, Handwerksbetriebe, Schiffsausrüster, Tourismusagenturen, Gaststätten- und Hotelbetreiber. Sie alle profitieren von den jetzt bis Ende 2021 ausgesetzten Befahrensabgaben!“

Kanal-Passagen weiter gratis

Verkehr nimmt wieder zu – Bund will auch 2021 auf „Befahrungsabgabe“ verzichten

Neue Panne im Nord-Ostsee-Kanal

Computerfehler führt zu Stillstand / Buchholz will Wasserstraße attraktiver machen Copyright SHZ Norddeutsche Rundschau danke Ralf Pöschus

Margret Kiosz

Kiel Schon wieder Stillstand auf dem Kanal. Weil das Computerprogramm zur Lenkung der Schifffahrt auf der Wasserstraße zusammenbrach, konnten seit gestern Morgen keine größeren Schiffe in den Kanal einlaufen. Alle Versuche , in der Nacht den Schaden mit Bordmitteln zu beheben, waren gescheitert. Jetzt müssen die IT-Spezialisten der Herstellerfirmen ran, teilte WSA-Amtsleiter Detlef Wittmüß in Brunsbüttel der Schifffahrt mit. Erneut wurden Reedereien und Kapitäne auf eine Geduldsprobe gestellt.

Während die Schiffe auf der Kieler Förde und der elbseitigen Reede 12 Stunden warten müssen, forderte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) weitere Stärkungen der 125 Jahre alten künstlichen Wasserstraße. „Der Kanal muss für die Schifffahrt attraktiv und wirtschaftlich sein“, sagte er. Wichtig sei ein Rabattsystem für umweltfreundliche Schiffe und die Verlängerung der Befreiung von der Befahrensabgabe bis Ende 2021. Durch den Verzicht auf die Abgabe war die Zahl der Kanalpassagen nach dem Corona-bedingten Einbruch im Frühjahr zuletzt fast wieder auf Normal-Niveau geklettert. „Um Skagen zu fahren, darf nicht zur ernsthaften Option werden“, sagte Buchholz. Dies hätte negative Folgen für die Wirtschaft in Schleswig-Holstein und für den Hamburger Hafen. Die Jamaika-Koalition stärkt ihm dabei mit einem Antrag im Landtag den Rücken. Sie fordert ein Notfallkonzept und einen Vorrat von Ersatzteilen sowie „eine ausreichende personelle Abdeckung, um Reparaturen schnellstmöglich umzusetzen und Außerbetriebnahmen der Schleusenkammern zu vermeiden“.

Zudem halten die Abgeordneten eine Überarbeitung der Gefahrenbetrachtung im Schiffsverkehr für nötig, so dass bei der Risikoabschätzung zukünftig nicht nur der Schiffstyp, sondern vor allem auch die transportierte Ladung berücksichtigt wird. Aktueller Bezug: die Havarie des mit Ammoniumnitrat beladenen Frachters „Else“ am 29. August in Kiel. „Den Unfall der Else sollten wir als Warnschuss nehmen – das hätte leicht ins Auge gehen können“, betont auch der Minister. Nötig sind laut Buchholz möglicherweise auch besondere Auflagen für Massengutschiffe wie eine ausgeweitete Lotspflicht, eine zusätzliche Meldepflicht oder sogar Befahrensverbote.

Interessant für die Sportschifffahrt: Auch die Lotsenpflicht für Sportfahrzeuge soll unter besonderer Berücksichtigung der Erteilung von Sonderregelungen wie dem Freifahrer-Zeugnis überprüft und die bargeldlose Bezahlung der Kanalgebühren forciert werden.

Große Hoffnung setzt die Koalition zudem in die digitale Optimierung des Schleusenzulaufs, so dass Schiffe schon im Ärmelkanal nachsehen können, wie lange sie in Brunsbüttel auf die Schleusung warten müssen und ihre Geschwindigkeit entsprechen anpassen. Allerdings besteht die Sorge, dass bei den digitalen Systemverbesserungen momentan die Arbeit ruht, weil sie aus den momentan ausgesetzten Befahrensabgaben finanziert werden.

In den kommenden Jahren steckt der Bund 2,6 Milliarden Euro in den Ausbau und Erhalt des Kanals.

Neues Amt für die westdeutschen Kanäle

Ab sofort liegt die Verantwortung für die westdeutschen Kanäle in einer Hand. Im Zuge der Neuordnung wird ein neues Amt mit 800 Beschäftigten geschaffen.

Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, hat heute das neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Westdeutsche Kanäle eröffnet. Im Rahmen der Reform der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) startet damit das 13. neue Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt.

Rund 800 Beschäftigte sind jetzt für eines der wichtigsten deutschen Verkehrsgebiete verantwortlich. Mit der Neustrukturierung sollen Synergien geschaffen werden, die zu noch effizienteren Arbeitsabläufen führen, heißt es bei der GDWS. Das neue Amt geht aus den bisherigen WSA in Duisburg-Meiderich und Rheine hervor. Beide Standorte bleiben erhalten.

Leiter des neuen WSA Westdeutsche Kanäle ist Ulrich Wieching. Er führte bereits 13 Jahre lang das WSA Rheine und seit über einem Jahr kommissarisch auch das WSA Duisburg-Meiderich.

Zum Zuständigkeitsbereich des neuen Amtes zählen 300 km Kanal-und 50 km Flussstrecke, vom Rhein bis zum Emsland. An diesen Strecken liegen insgesamt 630 Bauwerke, unter anderem 230 Brücken, rund 140 Düker, über 40 Schleusenkammern und über ein Dutzend Pumpwerke. Darüber hinaus ist das Amt verantwortlich für die Fernsteuerzentrale Wasserversorgung in Datteln und das Kompetenzzentrum für das Taucherwesen in Hörstel. Für die Ausbaumaßnahmen am Dortmund-Ems-Kanal, Rhein-Herne-Kanal, Datteln-Hamm-Kanal und Wesel-Datteln-Kanal investiert die WSV insgesamt mehr als 1,7 Mrd. €.

Die Reform der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV-Reform) ist eine der größten Verwaltungsreformen der vergangenen vier Jahrzehnte. Bundesweit werden 39 Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter zu 17 neuen Ämtern zusammengeführt.

Henning Baethge Kiel/berlin Bis zum Jahresende verzichtet der Bund wegen der Corona-Krise auf die Gebühren für Fahrten durch den Nord-Ostsee-Kanal – und nun will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die seit Juli geltende Regelung auch auf das nächste Jahr ausdehnen: Wie ein Sprecher des CSU-Politikers unserer Zeitung gestern sagte, sei geplant, die sogenannte „Befahrungsabgabe“ auch 2021 nicht zu erheben.

Die endgültige Entscheidung über eine Gebührenbefreiung und deren Dauer trifft am Donnerstag der Haushaltsausschuss des Bundestags in seiner Abschluss-Sitzung für den 2021er-Etat. Die Chancen für eine Verlängerung sind aber groß. „Ich bin optimistisch, dass wir das hinkriegen“, sagt selbst die Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, die schleswig-holsteinische SPD-Politikerin Bettina Hagedorn.

Seit dem Gebührenverzicht im Sommer hat der damals eingebrochene Verkehr auf dem Kanal wieder stark zugenommen. Verzeichnete Scheuers Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt dort im Juli noch mit einer Ladungsmenge von nur 5,3 Millionen Tonnen einen Rückgang von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, waren es im Oktober schon wieder 6,7 Millionen Tonnen Ladung und damit nur 3 Prozent weniger als im letzten Oktober. Die Zahl der Schiffe im Kanal stieg zwischen Juli und Oktober von 1873 auf 2289.

Die Gebührenbefreiung habe „weit mehr als den erhofften Effekt erzeugt“, freuten sich daher kürzlich schon die nautischen Vereine Kiel und Brunsbüttel. Und sie forderten sogar, künftig dauerhaft auf die Abgabe zu verzichten – zumindest aber so lange, bis der Kanal modernisiert ist, also noch mindestens zehn Jahre. SPD-Bundestags-Verkehrspolitiker Mathias Stein, selbst lange in der Kanalverwaltung tätig, mahnte gestern zudem eine Verlängerung der Staatshilfen für Lotsen und Kanalsteurer an.

Ein Verzicht auf die Kanalgebühren im nächsten Jahrwürde den Bund 21 Millionen Euro kosten. Dieses Jahr entgehen ihm schon 10 Millionen. Eine Kanalpassage kostet für einen Frachter mit 200 Metern Länge normalerweise fast 2500 Euro. In einem kleinen Segelboot werden nur 12 Euro fällig.

https://www.jungewelt.de/artikel/389181.steuerpolitik-geschenke-an-schiffahrtskonzerne.html

Copyright jungewelt

Einmal mehr entpuppt sich die Coronakrise als Vorwand, um Millionen Euro Steuergeld in Subventionen umzulenken, die nicht mit der Pandemie im Zusammenhang stehen – und enthüllt zugleich, dass diese Praxis schon seit Jahrzehnten üblich ist. Es geht wieder einmal um die Seeschiffahrt (siehe jW vom 20. August). Laut einem Bericht vom 21. Oktober der Fachzeitschrift Hansa haben die Nautischen Vereine in Kiel und Brunsbüttel einen Brief an Enak Ferlemann, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium (BMVI), geschrieben. Darin fordern sie, den derzeit aufgrund der Krise praktizierten Verzicht auf – Amtsdeutsch – »Befahrungsabgaben« für den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) zu verlängern, »oder besser (…) auf die Erhebung der Abgabe (…) dauerhaft« zu verzichten. Im Sommer dieses Jahres hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages die Passagegebühren bis zum 31. Dezember 2020 ausgesetzt, es geht dabei um rund zehn Millionen Euro. Die Gratiskanalfahrt von Kiel nach Brunsbüttel (und umgekehrt) begünstigt zwar Schiffe aller Reedereien und Flaggen, hilft aber auch der regionalen Logistikwirtschaft: Dank der seit der Gebührenstreichung »drastisch gestiegenen« Durchgangszahlen, so zitiert Hansa aus dem Brief, könnten die Dienstleister am Kanal trotz Pandemie »auskömmliche Einnahmen erwirtschaften«. Die Nautischen Vereine mutmaßen sogar, der »betriebswirtschaftliche Verlust im Haushalt« durch weiteren Abgabenverzicht könne »durch den volkswirtschaftlichen Gesamtnutzen ausgeglichen« werden.

Das ist nicht nur rechnerisch sehr mutig, sondern offenbart einen Jahrzehnte währenden Missstand: Seit mehr als 40 Jahren beanstandet der Bundesrechnungshof (BRH) die viel zu niedrigen Gebühren für die Kanalbenutzung. Im BRH-Jahresbericht vom Dezember 2017 stellten die Finanzaufseher fest, die Befahrungsabgabe sei »zuletzt im Jahr 1996 angepasst« worden. Das BMVI missachte nicht nur die Bundeshaushaltsordnung und deren »wichtige Vorgabe« des »Vollkostendeckungsprinzips«. Es ignoriere auch Empfehlungen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV), die Abgabe zu erhöhen, und verzichte so auf jährliche Millioneneinnahmen. Im anschließenden BRH-Bericht vom Mai 2018 an den Haushaltsausschuss des Bundestages wurde das BMVI explizit aufgefordert, »die Befahrungsabgaben auf dem Nord-Ostsee-Kanal zu prüfen und entsprechend anzuheben«. Tatsächlich aber steht im aktuellen Entwurf des Bundeshaushaltsplans für 2021 exakt derselbe Ansatz für Einnahmen aus der Abgabe wie in etlichen Jahren zuvor: 21 Millionen Euro. Dabei hatte der BRH im Jahre 2017 nur seine frühere Kritik erneuert: Schon 1976 hatte die Behörde die Abgabenhöhe als zu niedrig beanstandet und allein für die sieben Jahre von 1970 bis 1976 das NOK-Defizit – Einnahmen aus der Befahrungsabgabe gegen Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung – mit 200,2 Millionen D-Mark (102,36 Millionen Euro) beziffert.

Dabei kostet der jüngst 125 Jahre alt gewordene Nord-Ostsee-Kanal gerade jetzt sehr viel Geld: Seit Jahresanfang wird er an mehreren Stellen verbreitert, an anderen Punkten werden Kurven abgeflacht, es werden Brücken ertüchtigt, und Brunsbüttel bekommt eine fünfte Schleusenkammer. Laut BMVI-Pressemitteilung vom 12. Oktober investiert der Bund insgesamt »mehr als 2,6 Milliarden Euro in Erhalt und Ausbau des Kanals«. Schließlich sei der Kanal »elementarer Bestandteil globaler Transportwege«, jede Investition in ihn stärke die deutsche Wirtschaft.

Der NOK sei, so das BMVI, nach wie vor »die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt« und verzeichne mit 30.000 Schiffspassagen jährlich »fast doppelt so viele Schiffe wie der Suezkanal«. Der indes vermeldet im aktuellen Geschäftsbericht Einnahmen von 5,8 Milliarden US-Dollar (4,9 Milliarden Euro) für 18.880 Schiffspassagen – und kann so Investitionen wie die jüngste Erweiterung (acht Milliarden US-Dollar) binnen Kürze finanzieren. Der Panamakanal kam 2019 auf 13.785 Passagen und 2,97 Milliarden Dollar Transitgebühren.

|

© 2020 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Andreas Scheuer (CSU) am Kanal über die anstehenden Investitionen. Stand: 12.10.2020 17:19 Uhr

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat am Montag in Großkönigsförde das offizielle Startsignal für den Ausbau der Oststrecke gegeben – auch wenn die Bauarbeiten bereits seit Januar laufen. Am Montag war der symbolische Spatenstich, der Corona-bedingt verschoben werden musste. Das rund 20 km lange Teilstück des Nord-Ostsee-Kanals zwischen Großkönigsförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel-Holtenau gilt insbesondere für große Schiffe als Nadelöhr, deswegen wird der Kanal in den kommenden Jahren verbreitert – auf mindestens 70 Meter. Gemeinsam mit Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sprach Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Kanal über die anstehenden Investitionen. 2,6 Milliarden Euro für InvestitionenScheuer betonte, wie wichtig der Kanal nicht nur für Schleswig-Holstein sondern ganz Deutschland sei: 125 Jahre alt und doppelt so viel Verkehr wie am Sueskanal. „Das sind Zahlen, die beeindrucken, aber sie helfen auch. Weil sie den Exportweltmeister Deutschland voranbringen und deswegen investieren wir hier in den nächsten Jahren 2,6 Milliarden Euro“, sagte Scheuer. Das Geld soll unter anderem in die Schleusen in Brunsbüttel und Kiel-Holtenau fließen. Auch die Levensauer Hochbrücke bei Kiel wird damit finanziert. Günther hofft auf zügige BauarbeitenTatsächlich wurde der 1895 erbaute Kanal lange vernachlässigt, nun gibt es viel zu tun. „Man weiß ja, für große Bauprojekte brauchen wir lange Planungen. Nun können wir kräftig investieren“, so Scheuer weiter. Ministerpräsident Daniel Günther sprach beim Termin mit Scheuer auch die inzwischen zehn Jahre dauernden Sanierungsarbeiten im Rendsburger Kanaltunnel an. Das, so Günther, sei eine enorme Belastung für die Region. Nun aber freue er sich über die beginnenden Bauarbeiten an der Oststrecke: „Es ist eine gute Zeit, die anbricht und wir sehen, dass der Bund erhebliche Gelder zur Verfügung stellt und, dass der NOK eine große Priorität im Bund hat. Jetzt hoffen wir, dass es so schnell geht, wie geplant.“ DGB-Nord fordert mehr EngagementKritik kommt dagegen vom Deutschen Gewerkschaftsbund. DGB Nord Chef Uwe Polkaehn spricht von einer Showeinlage am Nord-Ostsee-Kanal und pocht auf ein höheres Tempo beim Ausbau. Der aktuelle Rückgang an Passagen solle genutzt werden, um bauliche Investitionen vorzuziehen und den Kanal schneller zu ertüchtigen, so Polkaehn. „Die norddeutsche Wirtschaft, die Häfen und mehrere zehntausend Arbeitsplätze im Land sind mittelbar oder unmittelbar davon abhängig, dass diese Hauptschlagader des Schiffsverkehrs funktioniert“, meint der Gewerkschafter.

https://www.kn-online.de/Lokales/Nord-Ostsee-Kanal/Finanzspritze-vom-Bund-2-6-Milliarden-Euro-fuer-den-NOK-Ausbau?fbclid=IwAR1-nMqj1XuiavI7RV43pCaky4a3Rl1UiIW0_70aBzDpgImog7VMH2zsqEk Copyright KN Online danke Frank Behling

|

|

Pressekontakt Copyright Norddeutsche Rundschau danke Ralf Poeschus Die „Lebensader“ wird ausgebautDer Bund unterstützt den Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals mit 500 Millionen Euro / Schiffsverkehr derzeit rückläufigGroßkönigsförde Bei einem Besuch auf der Baustelle hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer das Startsignal für den Ausbau der Oststrecke des Nord-Ostsee-Kanals gegeben. 500 Millionen Euro investiere der Bund in den kommenden zehn Jahren in die 20 Kilometer lange Engstelle der künstlichen Wasserstraße zwischen Kiel und Großkönigsförde. „Alles in allem 2,6 Milliarden Euro steckt der Bund in den nächsten Jahren in den Ausbau und Erhalt des Kanals“, sagte Scheuer. Dieser habe in 125 Jahren nichts an Bedeutung verloren. Die Passage sei für die Reeder schneller und billiger als die Fahrt um Skagen. Zudem werde weniger Kohlendioxid ausgestoßen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) dankte der Bundesregierung für das klare Bekenntnis zum Nord-Ostsee-Kanal. „Vieles ist im Moment noch im Bau, manches noch in Planung“, sagte er. Der Ausbau dieser „Lebensader“ sei sehr wichtig für die Wirtschaft im Norden. Der rund 100 Kilometer lange Kanal zwischen Kiel und Brunsbüttel gilt als die weltweit meistbefahrene künstliche Seewasserstraße. Nachdem er lange vernachlässigt wurde, werden jetzt auch die Schleusen in Brunsbüttel und Kiel erneuert und die alte Levensauer Hochbrücke bei Kiel ersetzt. Im Kanal gebe es etwa doppelt so viel Verkehr wie im Suezkanal, sagte Scheuer und sprach von „100 Kilometern nasser Autobahn“. Zuletzt war bekannt geworden, dass der Neubau der neuen Schleusenkammer in Brunsbüttel voraussichtlich nochmals 370 Millionen Euro teurer wird als zuvor geplant. Im Entwurf für das Haushaltsgesetz 2021 wird aktuell mit Gesamtausgaben von 1,2 Milliarden Euro gerechnet. Dies entspricht einer Steigerung um 45 Prozent zum Vorjahr, als noch mit 830 Millionen Euro kalkuliert wurde. Als der Bau 2009 beschlossen wurde, waren noch 273 Millionen Euro veranschlagt worden. Scheuer: „Die Schleuse in Brunsbüttel ist ja nicht ein einfaches Projekt.“ Ministerpräsident Günther sprach von einer „exorbitanten Kostensteigerung“. Aber Bauvorhaben verteuerten sich bei langen Planungszeiten oft. Nötig seien schnellere Planungsverfahren. Die Dänen zeigten, dass es auch im Rahmen des EU-Rechts deutlich schneller gehen könne. Der Verkehr auf dem Kanal war schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Die Ladungsmenge der Schiffe betrug 2019 noch 83,5 Millionen Tonnen, nachdem es im Spitzenjahr 2008 rund 105 Millionen Tonnen waren. Im Juli setzte der Bund die Befahrungsabgaben bis Jahresende aus, um den Kanal zu stützen. Nach Angaben der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung nutzten den Kanal im Juli 1905 Schiffe. Ein Jahr zuvor waren es noch 2226 gewesen. „Der aktuelle Rückgang an Passagen sollte genutzt werden, um bauliche Investitionen vorzuziehen und den Kanal schneller zu ertüchtigen“, sagte der Vorsitzende des DGB Nord, Uwe Polkaehn. Die norddeutsche Wirtschaft, die Häfen und mehrere zehntausend Arbeitsplätze seien davon mittelbar oder unmittelbar abhängig. dpa

|

|

Bei Fragen zu Ihrem Abonnement schicken Sie uns bitte eine E-Mail an: service@abo.bmvi.de |

|

Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an: |

|

||||

Bund investiert 500 Millionen Euro in Ausbau der Oststrecke |

||||

|

Scheuer: Investition in NOK schützt Klima und stärkt Wirtschaft |

||||

|

Der NOK ist die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Mit 30.000 Schiffspassagen jährlich verzeichnet er fast doppelt so viele Schiffe wie der Suezkanal. Mit dem Spatenstich zum ersten Ausbauabschnitt der Oststrecke wird heute offiziell ein Großprojekt für die Bundeswasserstraße gestartet: 500 Millionen Euro investiert der Bund in den kommenden zehn Jahren in die 20 Kilometer lange Strecke zwischen Kiel und Großkönigsförde, insgesamt fließen mehr als 2,6 Milliarden Euro in Erhalt und Ausbau des Kanals – so viel wie an keiner anderen Bundeswasserstraße. Bundesminister Andreas Scheuer:

Ministerpräsident Daniel Günther:

Prof. Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, Präsident der GDWS:

Bei der Planung wurden die verschiedensten Interessen berücksichtigt: von Bund und Land, Landkreisen und Kommunen, Anwohnern und Reedern, den Landwirten und Naturschützern. Zum Beispiel wird es einen durchgehenden Seitenweg geben, den Radfahrer und Spaziergänger nutzen können. Selbst der Bodenaushub wird so gestaltet, dass die Flächen sich nahtlos in das natürliche Landschaftsbild des norddeutschen Hügellandes einfügen. |

||||

hat ein Video in der Playlist Bericht aus Berlin #FragMathias gepostet.

Eine große Möwe gleitet durch die laue Sommernacht über die Schleuse und setzt dann rasch zur Landung an. Ihr Landeplatz auf dem Balkon des Schleusenmeister-Hauses bietet einen tollen Blick auf Nord- und Südkammer des Nord-Ostsee-Kanals in Kiel. „Die kommen sogar rein und setzen sich bei uns auf den Teppich“, sagt Heiko Kroymann-Meyer. Der 53-Jährige ist seit zwölf Jahren Schleusenmeister in Kiel-Holtenau. Er hat drinnen vor einer Wand aus fünf Monitoren die Nachtschicht.

Im Leben des Schleswig-Holsteiners spielte die künstliche Wasserstraße die meiste Zeit seines Lebens eine Rolle. Seine Kindheit verbrachte er in Breiholz, ziemlich genau an der Mitte des Kanals. „Da war mein Spielplatz an der Kanalböschung.“ Das Wasser und die Schiffe hätten ihn bereits als Kind begeistert. Seit 27 Jahren hat er hier seinen Arbeitsplatz. Die ersten 15 Jahre brachte er mit einer Kanalfähre Autos, Fahrradfahrer und Fußgänger von einer auf die andere Seite.

Elf Jahre lang selbst Kapitän auf Nord- und Ostsee

Davor fuhr er selbst elf Jahre lang als Kapitän auf kleiner Fahrt auf Nord- und Ostsee. „Wir sind viel durch den Kanal gefahren.“ Das knapp 80 Meter lange Schiff gehörte seinem Vater. Auch der Großvater fuhr zur See. „Erst waren es Holzpakete aus Skandinavien, die wir immer geholt haben, dann ging es über in Containerschifffahrt.“ Ob es noch in den Fingern juckt, wenn die dicken Pötte vor ihm in die Schleusenkammer fahren. „Gar nicht“, antwortet er blitzschnell.