Deutschlands Seehäfen und warum sie so wichtig sind

20. März 2024 | Quelle: dpa

Die deutschen Häfen sollen mit einer Hafenstrategie gestärkt werden. Quelle: dpa

Die deutschen Häfen sollen mit einer Hafenstrategie gestärkt werden.

Bild: dpa

60 Prozent des Außenhandels laufen über die deutschen Seehäfen. Die Küstenländer finden deshalb, dass sich der Bund deutlich mehr an der nationalen Aufgabe Hafen beteiligen muss.

Der gesamtdeutsche Außenhandel läuft in großen Teilen über die Seehäfen der Nord- und Ostsee sowie über Hamburg mit dem größten Hafen des Landes. Obwohl es ganz Deutschland betrifft, liegt die Zuständigkeit für die sehr teure Infrastruktur allein bei den Ländern. Das finden die ungerecht. Die Bundesregierung will nun ihre nationale Hafenstrategie beschließen. Ob es damit besser wird? Der aktuelle Zustand:

Warum sind die deutschen Häfen so wichtig für das Land?

Ohne die deutschen Häfen dürfte einerseits die exportorientierte Wirtschaft in weiten Teilen kollabieren, andererseits müsste die Bevölkerung auf zahlreiche auch lebensnotwendige Waren verzichten, mindestens aber deutlich mehr bezahlen. Deutschland wickelt rund 60 Prozent seines Im- und Exports über den Seeweg ab.

Im vergangenen Jahr waren dies nach Angaben des Statistischen Bundesamts rund 267,8 Millionen Tonnen Güter, darunter Energie, Lebensmittel, Kleidung, Technik und Medikamente. Im Vergleich zu 2022 ging der deutsche Außenhandel im vergangenen Jahr wegen der schwierigen geopolitischen Lage und der schwachen Dynamik des Welthandels zurück – beim Export um 2,0 Prozent und beim Import um 10,1 Prozent, wie die Statistiker feststellten.

Hapag Lloyd und Maersk: Die neue Reeder-Allianz kennt nur einen Verlierer: Hamburg

Hapag Lloyd und Maersk

Die neue Reeder-Allianz kennt nur einen Verlierer: Hamburg

Die Hamburger Reederei will mit seinem dänischen Konkurrenten Maersk in einer neuen Allianz zusammenarbeiten. Verlierer ist vor allem der Hamburger Hafen.

von Artur Lebedew

Was sind überhaupt die wichtigsten Häfen in Deutschland?

Der mit Abstand größte und wichtigste Hafen des Landes liegt in Hamburg. In ihm wurden nach Angaben der Statistiker im vergangenen Jahr mit 99,6 Millionen Tonnen so viele Waren umgeschlagen wie in allen anderen relevanten Seehäfen Deutschlands zusammen. Danach folgte Bremerhaven mit 39,2 Millionen Tonnen, Wilhelmshaven in Niedersachsen mit 29,8 Millionen Tonnen und Rostock in Mecklenburg-Vorpommern mit 23,9 Millionen Tonnen.

Wie stehen die deutschen Häfen im europäischen Vergleich da?

Geht so. Die mit Abstand größten Häfen der sogenannten Nordrange – sie bezeichnet die wichtigsten kontinentaleuropäischen Häfen an der Nordsee, über die etwa 80 Prozent des europäischen Im- und Exports abgewickelt werden – sind Rotterdam in den Niederlanden und Antwerpen-Brügge in Belgien. Auch sie mussten beim Seegüterumschlag im Vergleich zu 2022 einen Rückgang um 6,1 beziehungsweise 5,5 Prozent hinnehmen, liegen aber deutlich vor Hamburg als Nummer drei. Gut ablesbar ist das auch am Containerumschlag: Während in Hamburg im vergangenen Jahr 7,7 Millionen Standardcontainer (TEU) über die Kaikanten gingen – der schlechteste Wert seit 2009 – waren es in Rotterdam 13,4 Millionen TEU und in Antwerpen-Brügge rund 12,5 Millionen TEU.

Wie steht es um die deutsche Handelsflotte?

Eigentlich ganz gut. Nach Angaben des Deutschen Reederverbands liegt Deutschland bei der Containerschifffahrt weltweit auf Platz eins – noch vor China. Deutscher Branchenprimus ist dabei die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Mit 266 Containerschiffen, einem Transportvolumen von jährlich 11,9 Millionen TEU und 16 300 Beschäftigten ist sie die derzeit fünftgrößte Reederei der Welt. Vor ihr liegen MSC (Schweiz), Maersk (Dänemark), CMA CGM (Frankreich) und Cosco (China). Die gesamte Handelsflotte Deutschlands umfasste laut Reederverband im vergangenen Jahr 1800 Schiffe, womit Deutschland weiterhin die siebtgrößte Schifffahrtsnation der Welt ist. Die ersten drei Plätze belegen Griechenland, China und Japan.

Wo ist also das Problem?

Reedereien klagen vor allem über hohe Kosten in deutschen Häfen, über den Automatisierungsgrad der Terminals und das Abfertigungstempo. In Hamburg behindert zudem die in die Jahre gekommene Köhlbrandbrücke die Erreichbarkeit einzelner Terminals mit besonders großen Containerfrachtern. Hinzu kommt, dass einzelne Reedereien ihr Flottenmanagement ändern und ihre Schiffe die Häfen nicht mehr wie an einer Perlenkette anlaufen lassen. Stattdessen steuern sie verstärkt von ihnen selbst definierte Knotenpunkte an – in der Regel Häfen und Terminals, an denen sie selbst beteiligt sind – und verteilen die Waren von dort auf kleineren Schiffen weiter. Deutsche Häfen müssen dabei nicht zwangsläufig zum Zuge kommen.

Hamburger Hafen: Hamburg muss sich fragen, ob sein Hafen wirklich so wichtig ist

Hamburger Hafen

Hamburg muss sich fragen, ob sein Hafen wirklich so wichtig ist

Der Hamburger Hafen will sich mit der Reederei MSC zusammentun. Es ist ein längst überfälliger Schritt – und bringt für sich allein dennoch wenig. Ein Kommentar.

von Konrad Fischer

Was wollen die deutschen Häfen?

Die Häfen für die Zukunft zu rüsten und vor allem auf eine Klimaneutralität vorzubereiten, ist extrem teuer, beispielsweise allein der Ersatz der Hamburger Köhlbrandbrücke wird derzeit auf rund 4,5 bis 5 Milliarden Euro taxiert. Die Hafenwirtschaft und die Küstenländer Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern fordern deshalb vom Bund seit Langem eine deutliche Aufstockung der Bundesmittel zur Finanzierung der Seehäfen. Allein für die Infrastruktur fallen demnach pro Jahr aufgrund gestiegener Kosten 400 Millionen Euro an. Bislang zahlt der Bund lediglich 38 Millionen Euro pro Jahr für alle Häfen zusammen.

Welche Zukunftsaufgaben kommen auf die Häfen zu?

Die Hafenwirtschaft weist darauf hin, dass die Häfen für den per Gesetz vorgesehenen Ausbau der erneuerbaren Energien dringend erweitert werden müssen. „Für das Erreichen dieser Ausbauziele fehlt es in Europa in den Häfen an Umschlagkapazität für Windenergie”, hieß es zuletzt beim Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) „Das gilt insbesondere für Deutschland, wo seit Jahren nicht in den Ausbau der nötigen Schwerlastflächen investiert wurde.” Das Problem betrifft insbesondere die Windkraft auf See, da die Turbinen hier besonders groß und schwer sind und oft auch in den Häfen vormontiert werden müssen. „Ohne mehr Flächen in den Häfen, kein erfolgreicher Ausbau der Windenergie und keine erfolgreiche Energiewende”, so der ZDS.

Aus Sicht der Windkraftbranche sind bis zu 200 Hektar zusätzliche Schwerlastflächen in den deutschen Seehäfen nötig. „Das entspricht der Fläche eines Parkplatzes mit 260 000 Pkws oder 270 Fußballfeldern”, hat die Stiftung Offshore-Windenergie vorgerechnet. Die Windenergie auf See soll bis 2045 von derzeit 8,4 auf 70 Gigawatt Leistung ausgebaut und damit ein Rückgrat der Energiewende werden. Das bedeutet Tausende neue Windräder. Die Stiftung sieht die Seehäfen als die zentralen Drehkreuze für Ausbau und Betrieb: „Ob als Basishäfen für den Bau und den späteren Rückbau der Windparks, als Servicehäfen für den Betrieb und auch die Wartung, als Lagerplatz oder als Produktionsstandort – sie nehmen vielfältige Funktionen im Bereich der Offshore-Windenergie ein.”

Was ärgert die Küstenländer?

Salopp gesagt kritisieren sie, dass der Bund immer noch nicht die Bedeutung der Seehäfen für das gesamte Land verstanden habe. Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) sagte zuletzt: „Die geringe Aufmerksamkeit in der öffentlichen Debatte passt bei Weitem nicht zur großen Bedeutung der deutschen Seehäfen.” Angesichts des erheblichen Stellenwerts für die deutsche Volkswirtschaft, für den Industriestandort, für Wertschöpfung, Arbeitsplätze, Versorgungssicherheit und Einbindung in den weltweiten Handel vermisse sie ein größeres Engagement des Bundes. Die Hafenwirtschaft verweist oft auf Rotterdam und Antwerpen, wo der Wille und finanzielle Einsatz zur Modernisierung der Häfen deutlich größer seien und als nationale Aufgabe verstanden würden.

Gehälter „In Unternehmen macht sich eine Vollkaskomentalität breit“

Aktien Fünf gefallene Börsenstars mit der Hoffnung auf ein Comeback

Baufinanzierung Sollte ich auch günstige Kredite schnell tilgen?

Weitere Plus-Artikel lesen Sie hier

Was macht der Bund?

Bislang gibt sich der Bund in der Frage einer stärkeren finanziellen Beteiligung an Betrieb und Unterhalt der Häfen zurückhaltend. Das Bundesverkehrsministerium verwies zuletzt auf die Zuständigkeit der Länder bei der Hafeninfrastruktur. Gleichzeitig betonte es, dass die Bundesregierung im engen Dialog mit den Ländern stehe, „um tragfähige Lösungen für eine angemessene Beteiligung des Bundes an den Kosten der Länder zu erreichen”. Antworten könnte auch die Hafenstrategie der Ampelkoalition geben, die das Kabinett am Mittwoch beschließen will. Darin sind nach Ministeriumsangaben mehr als 130 Maßnahmen in fünf Handlungsfeldern definiert. Ursprünglich sollte die Strategie bereits im Herbst vorliegen.

Lesen Sie auch: Warum Tanker-Aktien jetzt spannend sind

Schlag für die weltweiten Lieferketten: Der Brückeneinsturz in Baltimore unterbricht eine wichtige Handelsroute

Der Hafen von Baltimore ist in den USA eine Drehscheibe für Autos und Kohle. Containerschiffe können auf Häfen in New York oder Virginia ausweichen.

Christoph Eisenring

27.03.2024, 12.35 Uhr 3 min Artikel unten

Ein Hingucker: Kurioser Containerriese erstmals in Hamburg

28.03.2024, 09:24 Uhr • Lesezeit: 3 Minuten

Martin Kopp

Von Martin Kopp

Guenther Goettling NOK21.de Facebook mit Bildern

Das weltweit erste große Methanol-Containerschiff, die „Ane Maersk“ der Reederei Maersk, legt am Eurogate-Containerterminal im Hamburger Hafen an. Die „Ane Maersk“ wurde bei Hyundai Heavy Industries in Südkorea gebaut und fasst mehr als 16.000 Standardcontainer.

Das weltweit erste große Methanol-Containerschiff, die „Ane Maersk“ der Reederei Maersk, legt am Eurogate-Containerterminal im Hamburger Hafen an. Die „Ane Maersk“ wurde bei Hyundai Heavy Industries in Südkorea gebaut und fasst mehr als 16.000 Standardcontainer. © DPA Images | Axel Heimken

Hamburg. Der Koloss der Reederei Maersk fährt mit Methanol – als erstes Schiff weltweit in dieser Größe. Das Design ist daher ungewöhnlich.

Schifffahrt

Methanol-Containerschiff von Maersk legt erstmals in Hamburg an

Die Container-Schifffahrt ist auf der Suche nach klimaverträglichen Treibstoffen. Ein Hoffnungsträger: grünes Methanol. Die „Ane Maersk“ ist nun zum ersten Mal in Hamburg eingelaufen.

28.03.2024 – 09:19 Uhr

„Ane Maersk“ am Eurogate-Containerterminal im Hamburger Hafen: Das Schiff wird mit sogenanntem grünen Methanol betrieben. Foto: dpa

Hamburg. Es ist hellblau, 350 Meter lang und steht für eine emissionsärmere Schifffahrt: Das methanolbetriebene Containerschiff „Ane Maersk“ ist am frühen Donnerstagmorgen zum ersten Mal in den Hamburger Hafen eingelaufen. Es ist das erste große, methanolfähige Containerschiff der dänischen Reederei Maersk und fasst mehr als 16 000 Standardcontainer (TEU).

In den kommenden beiden Jahren will Maersk noch 17 weitere Containerschiffe dieser Größe in Betrieb nehmen, die mit sogenanntem grünem Methanol betrieben werden.

Grünes Methanol ist nahezu CO2-neutral und gilt als aussichtsreicher Treibstoff, um fossile Treibstoffe wie Schiffsdiesel oder Schweröl zu ersetzen. Die Produktion von grünem Methanol benötigt allerdings viel Strom aus erneuerbaren Quellen, weshalb der Treibstoff noch knapp ist.

Im September 2023 hatte das Unternehmen die kleinere „Laura Maersk“ getauft, nach Angaben der Reederei das weltweit erste methanolfähige Containerschiff.

Die große Schwester „Ane Maersk“ hatte Anfang Februar als erste aus der größeren Schiffsreihe die Fahrt angetreten. Gebaut wurde sie bei Hyundai Heavy Industries in Südkorea. Künftig soll „Ane“ zwischen Asien und Europa verkehren. Die Route mit Start in Ningbo in China und Durchfahrt durch den Suezkanal verbindet asiatische mit europäischen Häfen, darunter den größten deutschen Seehafen in Hamburg.

» Lesen Sie auch: Vom Dünger zum Energieträger – So soll Ammoniak die Energiewende beschleunigen

Die Schiffe der neuen Serie fallen auf, weil die Brücke ganz vorn platziert ist. Nach Angaben von Maersk soll das eine höhere Ladekapazität und so einen brennstoffeffizienteren Betrieb gewährleisten. Durch die Verwendung von Methanol als Treibstoff soll die „Ane Maersk“ nach Angaben der Reederei täglich bis zu 280 Tonnen CO2 einsparen – im Vergleich zu einem gleich großen Schiff, das mit einem fossilen Brennstoff fährt.

Verwandte Themen

Schlag für die weltweiten Lieferketten: Der Brückeneinsturz in Baltimore unterbricht eine wichtige Handelsroute

Der Hafen von Baltimore ist in den USA eine Drehscheibe für Autos und Kohle. Containerschiffe können auf Häfen in New York oder Virginia ausweichen.

Christoph Eisenring

27.03.2024, 12.35 Uhr 3 min

Das Containerschiff hat den Grossteil der Brücke zerstört. Links im Hintergrund Teile des Hafens von Baltimore.

Das Containerschiff hat den Grossteil der Brücke zerstört. Links im Hintergrund Teile des Hafens von Baltimore.

David Tulis / Imago

Das Stahlgerippe wirkt nach dem Einsturz der Key-Brücke in Baltimore wie ein Riegel, der jeglichen Verkehr vom und zum Hafen blockiert – und das für mehrere Wochen. Der Kollaps fällt in eine Zeit, in der die globalen Lieferketten bereits angespannt sind. Da sind zum einen die Angriffe der Huthi auf Schiffe im Roten Meer, was die Route durch den Suezkanal beeinträchtigt. Zum anderen hatte Niedrigwasser während Monaten die Durchfahrt des Panamakanals erschwert.

Über den Hafen von Baltimore wurden letztes Jahr 52 Millionen Tonnen Güter im Wert von 80 Milliarden Dollar transportiert. Zum Vergleich: Die Rheinhäfen in Basel kommen auf rund 5 Millionen Tonnen pro Jahr. Baltimore gehört bei den Importen zu den zehn wichtigsten Häfen in den USA.

Grösster Hafen für Autos

Es gibt dabei besonders zwei Güter, die hervorstechen: Kohle und Autos. Baltimore ist der zweitwichtigste Hafen für das Verladen von amerikanischer Kohle, die nach Europa, Indien und China geliefert wird. Ein Viertel des gesamten Exportvolumens an Kohle läuft über die Docks der grössten Stadt im Gliedstaat Maryland, die sich eine Autostunde entfernt von Washington (DC) befindet. Allein nächste Woche hätten zwölf grosse Frachtschiffe mit Kohle den Hafen verlassen sollen. Der grösste Abnehmer ist dabei Indien, wo die Kohle in thermischen Kraftwerken in Elektrizität umgewandelt wird.

Der Einfluss auf den Weltmarktpreis für Kohle dürfte dennoch beschränkt bleiben, weil über Baltimore nur zwei Prozent der weltweit verschifften Kohle transportiert werden.

Ursache für das Desaster vom Montag auf Dienstag war wohl ein Stromausfall beim Containerschiff «Dali», das für den dänischen Reeder Maersk unterwegs war. 40 Containerschiffe sind derzeit im Hafen blockiert, 30 weitere hatten ursprünglich in Baltimore einlaufen wollen.

Trotzdem ist Baltimore für die Containerschifffahrt keine zentrale Destination. Die Ostküste weist mit New York-New Jersey, Norfolk (Virginia) oder Savannah (Georgia) diverse grosse Häfen auf, die einen guten Teil der Fracht von Baltimore übernehmen können. Die Umleitung könnte jedoch zu Verzögerungen an diesen Häfen und zu Engpässen bei den Lagern führen, schreibt die Beratungsfirma Container xChange.

Nicht ganz so einfach, Ersatz zu finden, ist es für Schiffe, die Autos geladen haben, weil es hierfür eine spezielle Infrastruktur braucht. Die Schiffe sind so gebaut, dass man die Fahrzeuge in den Schiffsbauch fährt und beim Zielhafen dann wieder hinausfährt. Über diese RoRo-Schiffe, abgeleitet vom englischen «roll on – roll off», wurden durch den Hafen von Baltimore letztes Jahr 850 000 Autos und Lieferwagen transportiert.

Um die RoRo-Schiffe gibt es eine ganze Infrastruktur, man denke an riesige Abstellplätze sowie Hunderte Transportfahrzeuge, die verfügbar sein müssen. Grosse Nutzer der Kapazitäten in Baltimore sind Mazda, Mercedes und Subaru. Eine Alternative zu Baltimore ist der Hafen von Brunswick im südlichen Gliedstaat Georgia, der derzeit gerade für RoRo-Schiffe ausgebaut wird und Baltimore in diesem Bereich überholen will.

In Genua dauerte es zwei Jahre

Die Lieferketten werden durch die Blockade des Hafens zwar gestört. Der Effekt ist aber deutlich weniger gravierend als während der Corona-Pandemie. Die Unternehmen geben zudem an, sie hätten aus der damaligen Krise gelernt und mehr Reserven eingebaut.

Die Auswirkungen hängen natürlich davon ab, wie lange es dauert, bis die Schiffe den Hafen wieder ansteuern können. Hier ist von bis zu sechs Wochen die Rede.

Die Brücke soll zudem wieder aufgebaut werden. Das hat Präsident Joe Biden am Dienstag versprochen. Wer mit dem Auto von Washington nach New York via Baltimore fährt, den leitet das Navi aber meist nicht über die Brücke, sondern zu zwei Tunnels, die schon vor dem Kollaps die Hauptlast des Verkehrs trugen.

Die Brücke wurde besonders auch von Lastwagen mit Gefahrengut benutzt, die nun einen längeren Umweg in Kauf nehmen müssen. Täglich 34 000 Fahrzeuge müssen nun einen anderen Weg finden.

Schwierig zu schätzen ist die Bauzeit für eine neue, über 2,5 Kilometer lange Brücke. Experten erinnern an den Brückenkollaps in Genua im Jahr 2018. Auch die damalige Morandi-Brücke hatte vier Fahrspuren. Dort dauerte es zwei Jahre, bis das neue Bauwerk dem Verkehr übergeben werden konnte. In Baltimore geht man von einer ähnlichen Zeitspanne aus.

Passend zum Artikel

Laut Angaben der Feuerwehr gegenüber BBC sind bis zu zwanzig Personen ins Wasser gestürzt. (Jim Lo Scalzo / EPA)

Containerschiff rammt Brücke in US-Stadt Baltimore: Einsatzkräfte bergen zwei Leichen

28.03.2024 5 min

Containerschifffahrt: In den 60ern begann eine neue Ära

Stand: 28.03.2024 10:45 Uhr

Am 31. Mai 1968 startet der Hamburger Hafen in ein neues Zeitalter: Mit der „American Lancer“ legt erstmals ein Vollcontainerschiff an. Die eckigen Kisten an Bord revolutionieren Schifffahrt, Hafenarbeit und weltweiten Handel.

Feuerlöschboote begrüßen das 213 Meter lange Schiff auf der Elbe mit meterhohen Wasserfontänen, an Land heißt Hamburgs Wirtschaftssenator Helmuth Kern den Kapitän der „American Lancer“ persönlich willkommen. Um 21 Uhr des 31. Mai 1968 bricht am Burchardkai die Ära der Containerschifffahrt an.

Burchardkai: Erste Spezialanlage im Hamburger Hafen

Bereits im November 1966 ging dort eine erste Spezialanlage für den Containerumschlag in Betrieb, 1967 folgte die erste Containerbrücke. Mit der „American Lancer“ beginnt jetzt eine rasante Entwicklung: Immer mehr und immer größere Vollcontainerschiffe machen in Hamburg fest. Das Terminal am Burchardkai wird fortlaufend erweitert und entwickelt sich rasch zur größten Umschlagsanlage im Hafen.

Ein 40-Fuß-Container der ersten Hapag-Lloyd-Bauserie. 12 Bilder

Eine Stahlkiste erobert die deutschen Häfen

Container: schnell und günstig

Schneller als von vielen erwartet löst die Containerschifffahrt die konventionelle Frachtschifffahrt ab. Denn der Containertransport hat viele Vorteile: Liegen die bisherigen Frachtschiffe oftmals mehrere Tage zum Be- und Entladen im Hafen, ist es bei den Containerschiffen nur noch eine Sache von Stunden – das spart Zeit und Geld. Stückgutfrachter wie das heutige Museumsschiff Cap San Diego verschwinden nach und nach aus dem Schiffsverkehr.

Herausforderung für Reedereien und Häfen

Das neue Transportsystem stellt Schifffahrt und Hafenindustrie vor große Herausforderungen. Tausende traditionelle Arbeitsplätze für Hafenarbeiter gehen verloren.

Malcolm McLean: Erfinder des Containers

Mehr anzeigen

Die Hafeninfrastruktur muss komplett umgestellt, spezielle Verladebrücken, Kräne und hochbeinige Förderfahrzeuge angeschafft werden. Kaianlagen werden ausgebaut und direkte Anschlüsse für Bahn und Lkw gelegt – darunter auch der neue Elbtunnel und die Köhlbrandbrücke. Beide Bauwerke werden 1974 fertiggestellt.

Hapag und Lloyd schließen sich zusammen

Auch die Reedereien müssen sich neu organisieren. Sie müssen in großem Stil investieren und neue Schiffe anschaffen. Zugleich ist der Markt hart umkämpft, da die Containerschiffe immer größer werden, sodass weniger Reedereien benötigt werden. Die Containerschifffahrt zwingt auch die beiden großen deutschen Reedereien Hapag und Lloyd dazu, sich zusammenzuschließen. Im September 1970 fusionieren die Konkurrenten zur Hapag-Lloyd AG.

Spezialcontainer für verschiedene Warengruppen

Größer, schneller, effektiver: Dieser Trend bestimmt die Containerschifffahrt von Beginn an. Berechnet wird die Ladekapazität der Containerschiffe in TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).

Der Standardcontainer TEU

Mehr anzeigen

Ein TEU entspricht dabei einem Standardcontainer von rund 20 Fuß beziehungsweise etwa 6 Metern Länge und 2,5 Metern Breite. Die Standardcontainer werden vor allem für schwere Güter wie Motoren oder Transformatoren genutzt und dürfen ein maximales Gesamtgewicht von 24 Tonnen nicht überschreiten.

Der doppelt so lange 40-Fuß-Container FEU (Fourty-foot Equivalent) darf bis zu 30 Tonnen wiegen und wird für Textilien und voluminöse Güter genutzt. Für den Transport von Lebensmitteln wie Bananen, Zitrusfrüchten, Fleisch oder Milchprodukten werden spezielle Kühlcontainer entwickelt.

Containerschiffe – Boom der Riesenpötte

Im Laufe der Jahre werden die Schiffe immer größer, vor allem aber steigt durch moderne Schiffbautechnik ihre Ladekapazität. Zum Vergleich: Transportiert die „American Lancer“ noch maximal 1.200 TEU, werden ab Ende der 1980er-Jahre Schiffe mit 4.500 TEU gebaut. Sie sind bereits so groß, dass sie nicht mehr durch den Panama-Kanal fahren können. Die momentan größten Containerschiffe der Welt (Stand: 3/2024) stammen aus einer mehrere Schiffe umfassenden Serie. Für die Linienreederei Mediterranean Shipping Company (MSC) ist unter anderem die „MSC Irina“ im Einsatz. Das Schiff ist 61 Meter breit und hat eine Länge von knapp 400 Metern. Es ist also nicht einmal doppelt so groß wie die „American Lancer“, kann aber mehr als das 20-Fache an Ladung aufnehmen. Genau sind es 24.346 Standardcontainer. Zu der Serie zählen auch die baugleichen „MSC Loreto“, „MSC Michel Cappellini“ und „MSC Mariella“.

Die Riesenpötte rechnen sich, denn sie benötigen kaum eine größere Besatzung als kleinere Schiffe und der Treibstoffverbrauch liegt nur wenig höher. Auch im Hamburger Hafen legen die Schiffsgiganten regelmäßig an.

Elbvertiefung: Folge der Containerriesen

Doch der Boom der Containergiganten hat auch Nachteile: Sie sind weniger flexibel, da sie nicht alle Häfen anlaufen können. Auch in Hamburg sorgen die riesigen Schiffe mit ihrem enormen Tiefgang für Probleme. Damit sie den Hafen über die Elbe weiter ansteuern können, werden immer wieder Elbvertiefungen nötig – ein Unding in den Augen von Umweltschützern, die bei jeder Planung versuchen, die Vertiefung mit Klagen zu stoppen. Auch die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen stellt mit ihrer lichten Höhe von 55,3 Metern (bei niedrigst-möglichem Wasserstand) und einer Durchfahrtshöhe von rund 53 Metern ein Hindernis für die ganz großen Containerschiffe dar.

Hoher Anteil an Containern – noch

Rund 70 Prozent des Gesamtumschlags im Hafen der Hansestadt entfallen aktuell auf Container, der Rest auf Massengut wie Kohle, Öl oder Düngemittel. Der Anteil des Umschlags von Containerladung am gesamten Stückgutumschlag, auch als Containerisierungsgrad bezeichnet, liegt im Hamburger Hafen mittlerweile bei fast 99 Prozent.

Pro Jahr werden in Europas drittgrößtem Hafen jährlich lange zwischen acht und neun Millionen Container umgeschlagen, 2023 waren es aber nur 7,7 Millionen. 2022 und 2023 ging der Handel mit China zurück. (Stand 3/2024)

Boom der Containerschifffahrt vor dem Ende?

Lange gingen Experten davon aus, dass der Containerumschlag immer weiter wachsen würde. Tatsächlich stagniert er aber. Studien zufolge ist die große Boomzeit der Containerschifffahrt angeblich bereits vorbei. Demnach stehen wir am Beginn einer neuen Ära: Dank Digitalisierung und 3D-Druck werde künftig voraussichtlich wieder häufiger marktnah, also im Land der Abnehmer, produziert. Wichtiger als Containerschiffe würden deshalb in Zukunft sogenannte Bulker, also Massengutschiffe, die Rohstoffe transportieren.

Auch beim Antrieb geht man inzwischen neue Wege. So wird zum Beispiel die „Ane Maersk“ mit grünem Methanol betrieben. Sie soll deutlich weniger CO2 ausstoßen als herkömmliche Frachter. Das rund 350 Meter lange Schiff kann rund 16.000 Standardcontainer transportieren.

Das Containerschiff „Ane Maersk“ wird in den Hamburger Hafen geschleppt. © Axel Heimken/dpa

Methanol-betriebener Frachter „Ane Maersk“ erstmals in Hamburg

Das Containerschiff kann rund 16.000 Boxen transportieren und soll deutlich weniger CO2 ausstoßen als herkömmliche Frachter.

Das Dreimastvollschiff „Deutschland“ im Dienst der Hapag um 1848 (Gemälde, das sich im Besitz von Hapag-Lloyd befindet – Maler: H. Pollack) © Hapag-Lloyd AG, Hamburg

Seitenblick

Deutschland weiter Nummer 1 bei der Containerschifffahrt

„Wir bereedern aus Deutschland immer noch die weltgrößte Containerschiffsflotte“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Reeder, Martin Kröger, gestern in Hamburg. Der deutsche Anteil an der weltweiten Containerflotte liege bei 11,6 Prozent – 10,7 Prozent im Jahr zuvor. Mit knappem Abstand folge China. In Bezug auf die gesamte Handelsflotte liegt Deutschland auf Platz sieben. Insgesamt verfügte die Flotte Ende 2023 über 1800 Schiffe. Das seien zwar knapp 40 Schiffe weniger als 2022. Das sei aber relativ normal, weil die Schiffe immer größer würden, sagte Kröger. Die weltgrößten Schifffahrtsnationen seien Griechenland, China und Japan.

Schifffahrt hält in unruhigen Zeiten klaren Kurs

13.03.2024 10:00 Schifffahrt

Handelsflotte bleibt stabil

Ausbildungszahlen steigen deutlich

Anstrengungen zum Klimaschutz werden intensiviert

Der Verband Deutscher Reeder (VDR) hat heute neue Daten zur Situation der deutschen Handelsschifffahrt veröffentlicht. Präsidentin Gaby Bornheim und Hauptgeschäftsführer Martin Kröger konnten trotz eines schwierigen geopolitischen Umfelds für die Schifffahrt über erfreuliche Entwicklungen berichten: Insgesamt hat Deutschland weiterhin die siebtgrößte Handelsflotte der Welt, bei der Containerschifffahrt ist man weltweit sogar führend. Zuletzt haben sich zudem deutlich mehr junge Menschen für eine Ausbildung in der Schifffahrt entschieden.

Geopolitische Konflikte beeinträchtigen den Seehandel

Die Schifffahrt sieht sich zunehmend mit Herausforderungen konfrontiert, die durch Kriege und Konflikte verursacht werden. Das Rote Meer ist derzeit durch den Beschuss von Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe nicht sicher. Hintergrund ist der Konflikt in Nahost. Weite Teile des Schwarzen Meers bleiben durch den Angriff Russlands gegen die Ukraine zudem Kriegs- und Risikogebiet – und damit für die Schifffahrt eine Gefahrenzone. Darüber hinaus nehmen die Spannungen zwischen China und Taiwan und im südchinesischen Meer weiter zu.

„Die aktuellen geopolitischen Entwicklungen sind beunruhigend. Auch wenn die Schifffahrtsbranche grundsätzlich krisenerprobt ist und flexibel auf neue geopolitische Rahmenbedingungen reagieren kann, sind Stabilität und Sicherheit auf Dauer unverzichtbar. Wenn maritime Lieferketten ständig gestört sind, ist irgendwann unsere Versorgung über See gefährdet“, erklärt VDR-Präsidentin Gaby Bornheim. Deutschland wickelt rund 60 Prozent seines Im- und Exports über den Seeweg ab. Über ihn kommen Energie, Lebensmittel, Kleidung, Technik, Möbel und Medikamente ins Land.

Deutschland bleibt einer der wichtigsten Schifffahrtsstandorte der Welt

„Für Deutschland ist und bleibt es wichtig, eine eigene starke Handelsflotte im Land zu halten. Die vorliegenden Zahlen stimmen uns positiv. Sie unterstreichen, dass die deutsche Handelsflotte stabil bleibt“, sagt VDR-Hauptgeschäftsführer Martin Kröger.

Ende 2023 bestand die deutsche Handelsflotte aus insgesamt 1.800 Schiffen (Vorjahr 1.839 Schiffe) mit einer Bruttoraumzahl (BRZ) von 47 Millionen (Vorjahr 44,8 Mio. BRZ). Damit ist Deutschland weiterhin die siebtgrößte Schifffahrtsnation der Welt. Griechenland, China und Japan belegen in dieser Reihenfolge die ersten drei Plätze. Bei der Containerschifffahrt ist Deutschland weiterhin führend (29 Mio. BRZ), vor China (28,1 Mio. BRZ).

„Die Zahlen zeigen: Deutschland ist nach wie vor eine der wichtigsten Schifffahrtsnationen der Welt und ein starker und wettbewerbsfähiger Schifffahrtsstandort. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, müssen die Rahmenbedingungen für Reedereien in Deutschland attraktiv und stabil gehalten werden“, betont Kröger.

Die Mehrzahl der deutschen Reedereien ist mittelständisch geprägt. 80 Prozent der Unternehmen haben weniger als zehn Schiffe. 881 Schiffe der deutschen Handelsflotte führen die Flagge eines EU-Landes am Heck, darunter 259 die deutsche Flagge, 386 Schiffe die Flagge Portugals, 135 Schiffe die Flagge Zyperns, 41 Schiffe fahren unter der Flagge Maltas und 60 unter der Flagge eines anderen Landes der EU. Damit fährt jedes zweite deutsche Schiff unter der Flagge eines EU-Landes.

Mehr Berufsanfänger starten eine Ausbildung in der Schifffahrt

Auch für die maritime Wirtschaft ist die Nachwuchsgewinnung und der Wettbewerb um junge Talente von existenzieller Bedeutung. Umso erfreulicher ist es, dass die Anzahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in der Schifffahrt im Ausbildungsjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um rund elf Prozent gestiegen ist. Im letzten Jahr haben 418 junge Leute eine Ausbildung auf See (Vorjahr 377) und 214 an Land (Vorjahr 192) aufgenommen.

„Wir brauchen gut ausgebildete junge Menschen. Sie sind unsere maritime Zukunft. Nur mit ihnen können wir die Schifffahrt am Standort Deutschland zukunftsfest machen und weiter vorantreiben. Es ist großartig, dass immer mehr Jugendliche sich für eine Ausbildung in der Schifffahrt begeistern. Wir werden auch zukünftig daran arbeiten, junge Menschen für maritime Berufe zu gewinnen, denn Schifffahrt ist und bleibt ein attraktiver Arbeitsplatz!“, so VDR-Präsidentin Bornheim.

Schifffahrt auf dem Weg zur Klimaneutralität

Weiterhin gilt es, eine der größten Herausforderungen für die Seeschifffahrt zu meistern: die Transformation zum klimaneutralen Verkehrsträger Schiff bis zum Jahr 2050. Dafür unternimmt die Branche enorme Anstrengungen und Investitionen.

Die EU hat beschlossen, die Schifffahrt ab 2024 mit in das EU-Emissionshandelssystem einzubeziehen. Reedereien müssen damit für den Ausstoß von CO2 innerhalb der EU bezahlen und Rechte für die Emissionen kaufen.

„Wir unterstützen grundsätzlich eine Emissions-Bepreisung, denn sie kann eine wirksame Ergänzung zu mehr Klimaschutz sein“, sagt Martin Kröger. Die Bundesregierung müsse jedoch schnell Klarheit schaffen, wie genau in Deutschland nun die Einbeziehung der Schifffahrt in das Emissionshandelssystem erfolgen soll. Bislang liegt dazu noch kein Gesetzesentwurf vor. „Für uns ist Planungssicherheit das A und O, aber auch international einheitliche Wettbewerbsbedingungen. Wir unterstützen grundsätzlich eine Maßnahme zur Emissions-Bepreisung, die aber international einheitlich geregelt sein sollte. Wir können uns in der weltweit fahrenden Schifffahrt und für einen wirkungsvollen Klimaschutz keinen Flickenteppich regionaler Sonderwege leisten. Und wir wollen auch nicht doppelt für die gleichen Emissionen zahlen“, so der VDR-Hauptgeschäftsführer.

Alle neuen Daten zur deutschen Handelsschifffahrt finden sich unter: https://www.reederverband.de/de/daten-und-fakten-zur-seeschifffahrt-deutschland

Über den Verband Deutscher Reeder

Der Verband Deutscher Reeder (VDR) vertritt die gemeinsamen wirtschafts- und sozialpolitischen Interessen der deutschen Reedereien auf der Ebene des Bundes und der Länder sowie gegenüber europäischen und internationalen Instanzen. Der VDR wurde 1907 gegründet und hat sich 1994 mit dem Verband der Deutschen Küstenschiffseigner zusammengeschlossen. Mit rund 150 Mitgliedern vertritt der VDR den größten Teil der deutschen Handelsflotte. Mehr Informationen unter www.reederverband.de

Der Verband Deutscher Reeder (VDR) hat heute neue Daten zur Situation der

Panamakanal Kann ein gewagter Plan das Nadelöhr der Schifffahrt retten?

von Jacqueline Goebel

11. Februar 2024

Letzte Kanaletappe: Aus dem Gatúnsee geht es durch die Aqua-Clara-Schleusen Richtung Karibik Quelle: Jacqueline Goebel für WirtschaftsWoche

Letzte Kanaletappe: Aus dem Gatúnsee geht es durch die Aqua-Clara-Schleusen Richtung Karibik

Bild: Jacqueline Goebel für WirtschaftsWoche

Militärische Überfälle im Roten Meer verunsichern Reeder. Dabei zeichnet sich am Panamakanal, dem Nadelöhr zwischen Atlantik und Pazifik, das viel nachhaltigere Drama ab.

Kilometer 0, die Pazifikküste vor Panama-Stadt. Wenn er wollte, könnte Steve Paton die wartenden Schiffe von seinem Bürogebäude auf der Insel Naos aus zählen. Bis zu 160 Containerschiffe und Tanker stauten sich zuletzt an den Einfahrten im Panamakanal. Jetzt im Januar, sind es noch etwa 60. Aber das ist nur eine Momentaufnahme. Ob sich die Schiffsschlange in den nächsten Wochen wieder vergrößern wird, ob sich Lieferungen dadurch verspäten und in welchen Fabriken deshalb vorübergehend die Bänder stillstehen werden – darüber kann Steve Paton nur spekulieren. Was er hingegen weiß und gut erklären kann: Warum es die Schlange überhaupt gibt – und warum sie in nächster Zeit zu einem wachsenden Problem für den Welthandel wird.

Der Klimaforscher zeigt auf eine zackige Linie auf seinem Monitor, die Entwicklung des Niederschlags am Panamakanal. Die Aufzeichnungen des Smithsonian Tropical Research Institute reichen 98 Jahre zurück. Im Jahr 2023 macht die Linie einen deutlichen Knick: „Der Regenstand liegt 64 Prozent unter dem langfristigen Durchschnitt“, sagt Paton und zeigt auf den Bildschirm: „2023 war das zweittrockenste Jahr.“ Der Grund ist das Wetterphänomen El Niño, sind veränderte Passatwinde und Wassertemperaturen im Pazifik. Für Panama bedeutet das: wenig Regen in der Regenzeit. „Der Schaden ist angerichtet“, sagt Paton: „Wir starten in die Trockenzeit mit einem riesengroßen Regendefizit.“ Der Panamakanal, eine der wichtigsten Nadelöhre des Welthandels, dunstet aus.

Bis zu acht Prozent des Containerverkehrs fließt üblicherweise durch den Kanal; er ist die wichtigste Verbindung von US-amerikanischen Häfen aus, aber auch Schiffe aus Europa durchqueren die Wasserstraße auf ihrem Weg nach Asien oder an die Westküste der USA. Der Kanal ist schon seit Jahren den anschwellenden Handelsvolumina nicht gewachsen; jetzt stellen die Wasserprobleme sogar den Status quo infrage. Die Kanalbehörde hat die Durchfahrten für die kommenden Monate bereits um ein Drittel zusammengestrichen.

panama

Dem Welthandel drohen damit gleich zwei bedrohliche Engpässe. Teile der fehlenden Kapazitäten am Panamakanal konnten Reeder bisher, etwa für Routen zwischen Ostasien und Europa, durch den Suezkanal umleiten. Doch seit Huthi-Rebellen Raketen auf Handelsschiffe im Roten Meer abfeuern, ist das keine echte Alternative mehr.

Schneller schlau: Huthi-Rebellen

Wer sind die Huthis?

Die Huthi-Rebellen bezeichnen sich offiziell als „Ansar Allah“ („Unterstützer Gottes“). Sie gehören der schiitischen Strömung der Saiditen an, deren Imame bis 1962 im Nordjemen herrschten.

S

Stand: 4. Dezember 2023

Die Frachtraten verteuern sich. Seit Dezember haben sich die Preise für kurzfristige Containertransporte mehr als verdoppelt. Die Situation erinnert an die Havarie des Containerschiffs Ever Given vor drei Jahren. Schon wieder reißen Lieferketten. Schon wieder stottert die Globalisierung.

Und doch zeigt eine Reise entlang des 82 Kilometer langen Panamakanals, dass die Dimension des Problems heute ungleich größer ist: Wird es mittelfristig genug Wasser geben für die Schifffahrt im Panamakanal? Und wenn nicht: Wie ließe sich die Wasserstraße dennoch nutzen? Oder muss sich die Weltwirtschaft dem Diktat des Klimawandels beugen?

Kilometer 14,9 Miraflores-Schleusen: Der Engpass

Menschen drängen sich auf dem Deck des Besucherzentrums der Schleusenanlage, als ein lautes Piepen ertönt. Das Signal zeigt an, dass der Wasserstand hoch genug ist; die letzten Tore der Miraflores-Kammern öffnen sich. 200.000 Kubikmeter Wasser strömen bei jeder Schiffsdurchfahrt gen Ozean – genug, um 76 olympische Schwimmbecken zu füllen. Der Ton verklingt, die Spirit of Melbourne setzt sich in Bewegung. Ein Kanalmitarbeiter mit breiter Statur und schmalem Schnurrbart kommentiert die Durchfahrt: „Viele Menschen machen sich Sorgen, weil wir weniger Schiffe durchlassen“, sagt er. „Sie haben vielleicht gehört, dass Maersk den Kanal nicht mehr nutzt.“ Dabei sehe gerade jeder, dass das nicht stimme: Die Spirit of Melbourne ist ein Maersk-Schiff.

Der wahre Kern der vermeintlichen Fake News: Maersk hat die Container eines Schiffsdienstes zwischen Ozeanien und der US-Ostküste auf die Schiene umgeladen, die gleich neben dem Panamakanal verläuft. Andere Reeder testen die neue „Maya Bahn“, eine Trasse von der Westküste Mexikos in die USA. Doch egal, wie lang die Züge sind, sie können nur einen Bruchteil der Schiffsladungen aufnehmen. Um den Panamakanal zu ersetzen, bräuchte es einen zweiten Wasserweg. Zwar kündigte ein chinesisches Konsortium eine Wasserstraße durch Nicaragua an, die Bauarbeiten aber kamen schnell zum Stillstand.

Die Miraflores-Schleusen verbinden den Kanal mit dem Pazifik bei Panama-Stadt Quelle: Jacqueline Goebel für WirtschaftsWoche

Die Miraflores-Schleusen verbinden den Kanal mit dem Pazifik bei Panama-Stadt

Bild: Jacqueline Goebel für WirtschaftsWoche

Und so bleiben den Schiffen, die keine festen Slots im Kanal haben, nur drei schlechte Alternativen: Sie können für viel Geld um die wenigen Restplätze bieten – zuletzt ging eine Passage für vier Millionen Dollar weg. Sie können warten, derzeit zwei bis drei Tage. Oder die drei Wochen Umweg um Südamerika herum in Kauf nehmen. Der Sprecher im Besucherzentrum umschifft solche Nachrichten lieber, gönnt sich stattdessen eine Pointe auf Kosten der Kollegen in der Verwaltung des Suezkanals: „No Jack Sparrows in Panama!“, ruft er in sein Mikrofon. Keine Piraten, kein Krieg, der Panamakanal sei sicher. „It’s a good route!“

Kilometer 14 Die Kanalbehörde: Schlechtes Neues

Ricaurte Vásquez Morales ist seit 2019 der Chef der Verwaltung des Panamakanals, zugleich Minister für Kanalangelegenheiten. Es ist das erste Mal, dass er in diesem Jahr mit der Presse spricht. Doch gute Neuigkeiten hat er nicht. Die Dürre trifft den Kanal mit voller Wucht. Schon jetzt verzeichnet die Kanalbehörde 36 Prozent weniger Schiffe, sagt Vásquez. Bis Ende April will die Kanalbehörde die Zahl der Transite auf 24 am Tag begrenzen. Dann hofft er auf Regen. Ohne Regen könnte „die Zahl der Transite von 24 auf 22 oder 20 fallen“, warnt er. Der Panamakanal ist eine wichtige Einkommensquelle des Landes, im vergangenen Finanzjahr steuerte der Kanal 2,5 Milliarden US-Dollar zum Staatshaushalt bei. Weniger Schiffe bedeuten weniger Einnahmen. Der Gewinn könnte deshalb „um 500 bis 700 Millionen US-Dollar geringer ausfallen“, sagt Vásquez. „Es ist wichtig, dass das Land die Botschaft sendet, dass wir uns der Sache annehmen und eine Lösung für dieses Wasserproblem finden.“

Inhalt

Kann ein gewagter Plan das Nadelöhr der Schifffahrt retten?

Das Wasserproblem betrifft nicht nur die Schiffe

Maersk steuert 2024 in schwere See

09. Februar 2024

Quelle: REUTERS

Bild: REUTERS

Die Aussichten für die Containerschifffahrt sind in diesem Jahr schlecht, sagt die dänische Reederei Maersk voraus. Anleger reagieren sofort.

Die dänische Großreederei Maersk trübt mit einem Gewinneinbruch zum Jahresende und einer düsteren Prognose für 2024 die Aussichten für die Containerschifffahrt. Im vierten Quartal sackte der Betriebsgewinn (Ebitda) auf 839 Millionen Dollar ab, wie die weltweit zweitgrößte Container-Reederei am Donnerstag mitteilte. Ein Jahr zuvor, als die Branche noch von der Corona-Sonderkonjunktur profitierte, war es mit rund 6,6 Milliarden fast das Achtfache gewesen. Auch für 2024 rechnet Maersk wegen inzwischen entstandener Überkapazitäten mit deutlich niedrigeren Gewinnen.

Die derzeit wegen der Suezkanal-Krise steigenden Frachtraten seien nicht nachhaltig, machte Maersk-Chef Vincent Clerc klar. „Sobald wir wieder durch den Suezkanal fahren, werden die Preise sofort fallen“, sagte Clerc. Vorerst gelte seinem Konzern eine Passage des Suezkanals aber als zu gefährlich. Im Januar sei ein Versuch gescheitert, die Fahrten über die kürzeste Seeverbindung zwischen Asien und Europa wieder aufzunehmen. Maersk sei von der US-Marine signalisiert worden, dass sie nicht für eine sichere Fahrt durch das Seegebiet in Nahost garantieren könne.

Nach Angriffen von Huthi-Rebellen aus dem Jemen auf Frachter im Roten Meer haben Großreedereien seit Mitte Dezember ihre Schiffe um die Südspitze Afrikas umgeleitet. Inzwischen plant die EU zwar einen Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen, an dem sich Deutschland mit der am Donnerstag ausgelaufenen Bundeswehr-Fregatte „Hessen“ beteiligen will. Vorerst führen die Umleitungen von Frachtern jedoch zu Verzögerungen und steigenden Kosten, bringen den Reedereien aber auch höhere Kundengebühren.

Maersk-Chef: Lage überhaupt nicht mit Corona zu vergleichen

Maersk-Chef Clerc sagte allerdings, die Verwerfungen durch die angespannte Sicherheitslage im Roten Meer würden aber nicht im Entferntesten dem ähneln, was in der Container-Schifffahrt während der Pandemie passiert sei. Dieses Mal komme es lediglich zu längeren Transitzeiten. Während Corona hätten dagegen Lockdown-Maßnahmen, Engpässe und eine größere Kundennachfrage die Schifffahrt völlig auf den Kopf gestellt. Dominierend für das laufende Geschäft seien vielmehr Probleme wegen der Überkapazitäten, die 2024 voll zum Tragen kämen. Sie würden noch 2025, möglicherweise auch noch 2026 zu spüren sein.

Wegen der Suezkanal-Problematik sei die Prognose für 2024 mit großen Unsicherheiten behaftet, erklärte Maersk weiter. Je nach dem, ob die Krise nur noch ein Quartal oder das ganze Jahr andauere, sei mit einem Ebitda zwischen einer Milliarde und sechs Milliarden Dollar zu rechnen. Die Geschäfte von Maersk mit seinen Hunderten Schiffen gelten als Barometer für den Welthandel.

Gewinn brach auch bei künftigem Partner Hapag-Lloyd ein

Obwohl die von Maersk genannten Überkapazitäten schon vorher bekannt waren, hatten Investoren die Branche zuletzt mit Wohlwollen gesehen. Sie setzten darauf, dass durch die Suezkanal-Krise wieder steigende Frachtraten die Gewinne der Reedereien erneut nach oben treiben. Die klare Aussage von Maersk-Chef Clerc machte diese Hoffnung vorerst zunichte.

Hapag Lloyd und Maersk: Die neue Reeder-Allianz kennt nur einen Verlierer: Hamburg

HAPAG LLOYD UND MAERSK

Die neue Reeder-Allianz kennt nur einen Verlierer: Hamburg

von Artur Lebedew

Die Maersk-Aktien gaben deshalb an der Börse 16 Prozent nach. Die Titel des kleineren Rivalen Hapag-Lloyd zog es zehn Prozent mit in die Tiefe. Deutschlands größte Reederei hatte bereits Ende Januar einen Gewinneinbruch wegen niedrigerer Frachtraten gemeldet. Konzernchef Rolf Habben Jansen geht davon aus, dass die Hapag-Lloyd-Flotte das Rote Meer wegen Sicherheitsrisiken möglicherweise noch monatelang umfahren muss.

Selbst wenn die Maersk-Schiffe ein Jahr zu derartigen Maßnahmen gezwungen würden, gebe es weiterhin Überkapazitäten und Druck auf die Preise, betonte Maersk-Chef Clerc. „Wir werden sehen, dass es auf der Welt zu viele Schiffe gibt für die Zahl der zu transportierenden Container.“

VON ERBSCHAFT BIS SCHENKUNG

Geldübertragung in der Familie: Melden Banken dies dem Finanzamt?

DER GROSSE IMMOBILIENATLAS 2024

50 Städte im Check: Hier lohnt sich jetzt der Kauf

BOXER-BESTELLUNG

Vom Waffenbruder Australien enttäuscht

Weitere Plus-Artikel lesen Sie hier

Maersk steht vor einer Partnerschaft mit Hapag-Lloyd, der Nummer Fünf der internationalen Containerschifffahrt. Der dänische und der deutsche Konzern hatten unlängst angekündigt, ab Februar 2025 in dem neuen Flottenpool-Bündnis „Gemini“ zusammenarbeiten zu wollen. Bis Januar 2025 ist Maersk bei diesen in der Branche üblichen und von den Wettbewerbsbehörden geduldeten Kooperationen noch mit dem Branchenprimus MSC aus der Schweiz verbandelt, Hapag-Lloyd mit drei asiatischen Reedereien.

Lesen Sie auch: Warum Tanker-Aktien jetzt spannend sind

rtr

© Handelsblatt GmbH – Alle Rechte vorbehalten. Nutzungsrechte erwerben?

Auch interessant:

Empfohlen von

ANZEIGE

Grüner Fisher

7 Wege, um mit 250.000 € aufzuhören zu arbeiten.

Wer vor 1985 geboren ist, kann 2024 kostenlosen Zahnschutz erhaltenANZEIGE

Pro Verbraucher

Wer vor 1985 geboren ist, kann 2024 kostenlosen Zahnschutz erhalten

Grüne Energie für SparfüchseANZEIGE

enercity AG

Grüne Energie für Sparfüchse

Londoner Prozess gegen Greta Thunberg hat begonnen

Klimaaktivistin

Londoner Prozess gegen Greta Thunberg hat begonnen

Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt läuft erstmals aus

Icon of the Seas

Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt läuft erstmals aus

Umfrage: Wer würde es aktuell in den Bundestag schaffen?

Parteien

Umfrage: Wer würde es aktuell in den Bundestag schaffen?

Das kostet die Kilowattstunde in Deutschland 2024

Strompreis aktuell

Das kostet die Kilowattstunde in Deutschland 2024

ANZEIGE

Grüner Fisher

99 Ruhestandstipps für Anleger ab 250.000 €

Senioren empört: Anspruch auf Sterbegeld ist vielen unbekanntANZEIGE

Pro Verbraucher

Senioren empört: Anspruch auf Sterbegeld ist vielen unbekannt

Deutscher Experte warnt: Niemals Hörgeräte testen ohne diesen TippANZEIGE

audibene Hörgeräte

Deutscher Experte warnt: Niemals Hörgeräte testen ohne diesen Tipp

Volvo gibt Polestar kein Geld mehr – Harte Zeiten für Elektroauto-Start-ups

Autoindustrie

Volvo gibt Polestar kein Geld mehr – Harte Zeiten für Elektroauto-Start-ups

Minister: Polen bereitet sich auf Krieg mit Russland vor

Verteidigung

Minister: Polen bereitet sich auf Krieg mit Russland vor

Billiganbieter Temu ist ein Problem für die deutsche Wirtschaft

Onlineshop aus China

Billiganbieter Temu ist ein Problem für die deutsche Wirtschaft

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Russische Invasion

Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Wasserstoff-Elektrolyseur – wie er funktioniert und wie viel Wasserstoff er erzeugt

Mit Strom Wasser zerlegen

Wasserstoff-Elektrolyseur – wie er funktioniert und wie viel Wasserstoff er erzeugt

BYD hat noch einige Asse im Ärmel

BYD hat noch einige Asse im Ärmel

Pädophilie-Skandal: Orban distanziert sich von Präsidentin

Ungarn

Pädophilie-Skandal: Orban distanziert sich von Präsidentin

„Uns droht ein Sturm am Glasfasermarkt“

Internetversorgung

„Uns droht ein Sturm am Glasfasermarkt“

Mehr WiWo: Newsletter

Serviceangebote unserer Partner

UnternehmenFinanzenErfolgGründerPolitikTechnologieWiWo+

Themen Kolumnen Bilder Videos Dossiers Börsenkurse Services Multimedia-Reportagen Spiele

ImpressumAGBDatenschutzerklärungDatenschutzeinstellungenNutzungsrechte erwerben?

Nutzungsbasierte OnlinewerbungKontakt

Abo kündigen Verlags-Services für Werbung: iqdigital.de (Mediadaten) Verlags-Services für Content: Business Content Online-Archiv Realisierung und Hosting der Finanzmarktinformationen: Norkon Computing Systems, Live Center Datenbelieferung für alle Handelsplätze: Morningstar (Lang&Schwarz) Verzögerung der Kursdaten: Deutsche Börse 15 Min., Nasdaq und NYSE 20 Min. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. WirtschaftsWoche ist Mitglied im VDZ.

© 2024 Handelsblatt GmbH – ein Unternehmen der Handelsblatt Media Group GmbH & Co. KG

Nach oben

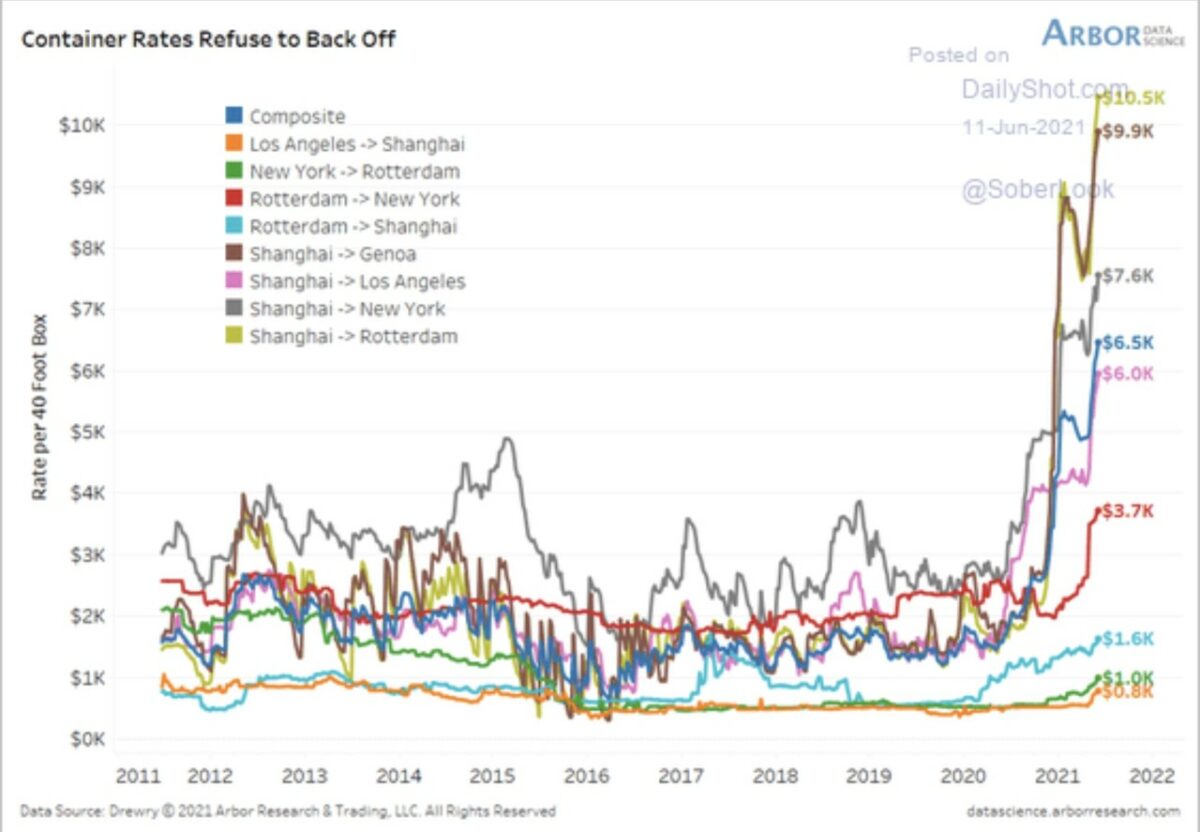

Kosten für Seefracht steigen nach Huthi-Angriffen

Warenverkehr durch Suezkanal hat sich fast halbiert

Stand: 26.01.2024 13:33 Uhr

Wegen der Attacken der Huthi-Miliz fahren weniger Schiffe durch das Rote Meer. Die Vereinten Nationen warnen vor den Folgen für den Welthandel. Mit dem Suezkanal sind derzeit drei globale Handelsrouten gestört. Der Warenverkehr durch den Suezkanal hat sich nach UN-Angaben seit Beginn der Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz im Roten Meer vor zwei Monaten nahezu halbiert. Die Frachtmenge sei um mehr als 40 Prozent eingebrochen, teilte die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD) mit. Zugleich seien 39 Prozent weniger Schiffe durch den von Ägypten betriebenen Kanal registriert worden. „Wir sind sehr besorgt“, sagte der Leiter des Bereichs Handelslogistik bei der UNCTAD, Jan Hoffmann der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir sehen Verspätungen, höhere Kosten, höhere Treibhausgasemissionen.“ Die Organisation, die die Entwicklungsländer im Welthandel unterstützt, warnt deshalb vor Risiken wie einer höheren Inflation, Ernährungsunsicherheit und der Zunahme der Treibhausgasemissionen durch das Nutzen von alternativen, aber längeren Routen. Über den Suezkanal werden zwölf bis 15 Prozent des Welthandels und 25 bis 30 Prozent des Containerverkehrs abgewickelt. Es ist die kürzeste Seeverbindung zwischen Europa und Asien.

Container des Schifffahrtskonzerns Maersk stehen gestapelt im Tema-Hafen in Ghana (Archivbild).

Player: audioMitglieder des UN-Sicherheitsrats besorgt über Huthi-Attacken auf Frachtschiffe

04.01.2024

Beschuss im Roten Meer

Kosten für Seefracht steigen nach Huthi-Angriffen

Durch die Angriffe der Huthi im Jemen auf Containerschiffe im Roten Meer sind die Seefrachtraten angestiegen. mehr

Schwarzes Meer, Panamakanal und Suezkanal gestört Insgesamt seien nunmehr drei wichtige globale Handelsrouten gestört: Der seit fast zwei Jahren andauernde Krieg Russlands gegen die Ukraine und andere geopolitische Spannungen hätten die Handelsrouten für Öl und Getreide neu gestaltet, so sei neben dem Suezkanal auch das Schwarze Meer betroffen. Erschwerend komme für Schifffahrtsunternehmen hinzu, dass der Wasserstand im Panamakanal aufgrund einer schweren Dürre auf den niedrigsten Wert seit Jahrzehnten gesunken sei. Dies habe erhebliche Auswirkungen auf die Zahl und Größe der Schiffe, die den Kanal noch durchfahren könnten. Die Gesamtzahl der Durchfahrten durch den Panamakanal im Dezember sei 36 Prozent niedriger gewesen als ein Jahr zuvor und 62 Prozent niedriger als zwei Jahre zuvor, sagte Hoffmann. Schiffe transportierten etwa 80 Prozent der Güter im Welthandel, bei Entwicklungsländern sei der prozentuale Anteil noch höher.

Karte Jemen mit Golf von Aden, Rotes Meer, Suezkanal

Player: audioZum EU-Außenministertreffen: Die Bedrohung durch die Huthi im Roten Meer

24.01.2024

Golf von Aden

Erneut Explosion vor jemenitischer Küste

Wegen des Vorfalls änderten zwei Frachtschiffe ihre Route. mehr

Noch keine Lieferengpässe in Deutschland Die Angriffe der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz auf Containerschiffe im Roten Meer haben dem Ifo-Institut zufolge die Lieferketten der deutschen Wirtschaft bislang noch nicht reißen lassen. „Sie haben bislang nicht zu Lieferengpässen bei Rohstoffen und Vorprodukten geführt“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, der Nachrichtenagentur Reuters. Viele Schiffe nehmen den Umweg über das Kap der Guten Hoffnung in Kauf, was zu Verzögerungen führt und Furcht vor reißenden Lieferketten wie zu Corona-Zeiten aufkommen ließ.

Huthi

Guenther Go

Krisengebeutelt: Die globale Containerschifffahrt meidet vor allem im Europa-Asien-Verkehr die Rotes-Meer-Passage, Foto: Hapag-Lloyd

Schifffahrt International

Rotes Meer: Konflikt als Kostentreiber

12. Januar 2024

Die hohe Bedrohungslage für die internationale Handelsschifffahrt, die eigentlich das Rote Meer im Zusammenhang mit einer Suezkanal-Passage passieren müsste, führt inzwischen zu erheblichen Konsequenzen im Besonderen in der Containerschifffahrt.

Neuesten Berechnungen zufolge nutzen inzwischen 90 Prozent der im Europa-Fernost-Trade zum Einsatz kommenden Containerschiffe aus Sicherheitsgründen den deutlich längeren Seeweg über das Kap der Guten Hoffnung anstatt durch den Suezkanal und damit auch durch das Rote Meer. Die damit auch einhergehende Verlängerung der Reisezeit führt inzwischen auch zu ersten Störungen von interkontinental angelegten Logistikketten. So teilte der US-Elektrofahrzeug-Hersteller Tesla jetzt mit, dass das brandneue Werk in Grünheide bei Berlin aufgrund von fehlenden Bauteilen die Fahrzeugproduktion in der Fabrik für rund zwei Wochen weitgehend stoppen muss. Derzeit ist geplant, die Fertigung ab dem 12. Februar wieder aufzunehmen.

Damit der Seeweg über das Rote Meer/Suezkanal wieder zu seiner ursprünglichen Bedeutung zurückfinden kann, führten die USA und Großbritannien mit ihren See- und Luftstreitkräften in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche gezielte Schläge gegen Militäreinrichtungen der vom Jemen aus operierenden Huthi-Rebellen aus. Diese sind seit dem Ausbruch des Gaza-Krieges zwischen Israel und der Hamas (7. Oktober 2023) damit beschäftigt, vor allem Handelsschiffe bei der Rotes-Meer-Passage mit Drohnen, Flugkörpern und auch Speedbooten zu attackieren. Bislang wurden 27 solcher Vorfälle erfasst. Es kam sogar zu Angriffen auf Kriegsschiffe der USA.

In dem konzentrierten Luftschlag wurden nach US-Darstellung insgesamt 60 Ziele, verteilt auf 16 verschiedene Standorte, bekämpft. Bei den „Zielen“ handelte es sich dem Vernehmen nach um Radar-Stationen, Munitionslager und Startrampen für Raketen/Flugkörper und Drohnen. Die Huthi-Terroristen werden materiell und finanziell maßgeblich vom Iran unterstützt. Die Militäraktion wollen die USA und Großbritannien als klares Signal an die Rebellen-Führung verstanden wissen, ihre Attacken gegen die freie Handelsschifffahrt sofort einzustellen.

Die Bundesregierung steht nach Angaben von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock („Grüne“) hinter dem Militärschlag der USA und weiterer Nationen. „Die Reaktion hat unsere politische Unterstützung“, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag nach einem Treffen mit dem Außenminister von Malaysia, Mohamad Hasan, in der Hauptstadt Kuala Lumpur. Baerbock absolvierte eine mehrtägige Asien-Reise. Baerbock sagte weiter, dass die Europäische Union (EU) derzeit mit Hochdruck prüfe, „wie wir die Stabilisierung im Roten Meer auch selbst stärken und zu dieser Stabilisierung beitragen können“. Dies müsse im europäischen Rahmen gemeinsam beschlossen werden.

Nach Darstellung von Deutschlands größter Container-Reederei Hapag-Lloyd verursachen die fortwährenden Angriffe der Huthi-Rebellen auf die Schifffahrt im Roten Meer für das Hamburger Unternehmen monatliche Mehrkosten im hohen zweistelligen Millionenbereich. „Es beeinflusst die gesamte Branche und auch uns selbst auf signifikante Weise“, so ein Konzernsprecher am Freitag vergangener Woche. Die internationalen Militärschläge unter Führung der USA und Großbritanniens gegen Stellungen der Huthi-Rebellen bewertete der Sprecher nicht: „Aber wir begrüßen Maßnahmen, die die Durchfahrt durch das Rote Meer wieder sicher machen.“ EHA

Schifffahrt International

Vorbote der Inflation

Ohne Suezkanal leeren sich die Lager – wie sehr treibt das die Preise an?

In der Pandemie war der enorme Anstieg der Kosten in der Containerschifffahrt Vorbote der Inflation. Nun schnellen Frachtraten wegen des Suezkanals wieder empor

Alexander Hahn

16. Jänner 2024, 06:00

, Licht und Schatten bei deutschen Reedereien

Stand: 14.01.2024 08:36 Uhr

Beim Stichwort deutsche Reedereien denken die meisten als erstes an den Marktriesen Hapag-Lloyd. Tatsächlich ist die Branche vielfältig, denn viele Reedereien sind klein oder mittelständisch.

Ingo Nathusius

Von Ingo Nathusius, HR

Es ist nicht die Größe, auf die es ankommt: Das gilt offenbar unter anderem in der Schifffahrt. „Beim Betreiben von Schiffen sind Größenvorteile, die sogenannten Skaleneffekte, nicht so entscheidend“, sagt Nikolaus Schües, Präsident des Branchenverbandes BIMCO, „Reedereien sparen nicht unbedingt viel, wenn sie eine große Flotte haben. Als Reeder können Sie auch gut ein paar wenige Schiffe profitabel bewirtschaften“. In der Öffentlichkeit tauchen Riesen wie Hapag-Lloyd aus Hamburg auf, die im Rekordjahr 2022 fast 35 Milliarden Euro umsetzten. Der größte Teil deutscher Reedereien sind dagegen inhabergeführte Mittelständler. Der Verband Deutscher Reeder listet gut 170 Mitglieder auf. Darunter sind die Branchenriesen für Linienfahrt, Fährverkehr und Kreuzfahrten. Die meisten Mitglieder sind aber kleine und mittlere Unternehmen, hinter denen Familien oder einzelne Unternehmer stecken.

Der Containerschiff-Neubau MV «OOCL Hong Kong»

Der Containerschiff-Neubau MV «OOCL Hong Kong»

Friedrich Bäßmann

… nur daß für die meisten ihrer Schiffe bei uns weder Steuern noch Sozialabgaben gezahlt werden !

1 Wo.

Antworten

Guenther Goettling hat eine Erinnerung geteilt.

· Mit Öffentlich geteilt

Mit der Angriffsserie der Huthi-Rebellen im Jemen auf Transportschiffe im Roten Meer ist der Warenverkehr im Suezkanal beinahe zum Erliegen gekommen – was den Wind in der Containerschifffahrt binnen Wochen um 180 Grad drehen ließ. Noch Ende November erwartete der Chef der Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, gedämpfte Nachfrage, mehr Schiffskapazitäten und sinkende Preise, also tiefe Frachtkosten. Gekommen ist es anders, denn seitdem haben sich die Frachtraten bereits verdoppelt, Tendenz stark steigend.

Der Standard

Es mehren sich die Befürchtungen, dass dieser Anstieg nun Vorbote einer Inflationswelle sein könnte – ähnlich, wie die Frachtraten bereits im Vorfeld des ersten Teuerungsschubs in lichte Höhen geklettert waren. Wie realistisch sind diese Sorgen? Denn bei Konsumartikeln fallen in der Regel nur zwischen zwei und fünf Prozent des Verkaufspreises an Transportkosten an.

Die Preise treiben aber weniger höhere Transportkosten als die Effekte der nötigen Umfahrung des Suezkanals über das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika. Für ein Containerschiff von Schanghai nach Rotterdam verlängert sich die Reise um acht Tage. Es fallen dadurch zusätzliche Treibstoffkosten in Höhe von einer halben Million Dollar an und Transportkapazitäten sind länger gebunden – eine Zerreißprobe für viele Lieferketten wie jene von Tesla. Der E-Auto-Pionier musste zuletzt wegen fehlender Bauteile die Produktion im Werk in Brandenburg herunterfahren.

Warten auf Vorprodukte

Die deutsche Industrie- und Handelskammer warnt bereits vor Engpässen in den Lieferketten. Vorprodukte für die Industrie würden derzeit nicht rechtzeitig ankommen. Längere Lieferzeiten sowie höhere Frachtraten und Versicherungskosten würden sich auszuwirken. „Erste Lager laufen leer, Produktionsbeeinträchtigungen werden sichtbar“, sagt Volker Treier, Außenwirtschaftschef der Kammer.

Ein Containerschiff im Roten Meer.

Ein Bild aus besseren Zeiten, als Containerschiffe 2017 noch weitgehend unbehelligt den Suezkanal ansteuern konnten.

REUTERS/AMR ABDALLAH DALSH

Dadurch wird das Angebot an Waren geringer und stößt auf unveränderte Nachfrage – Nährboden in einer Marktwirtschaft für steigende Preise. Verkäufer versuchen, geringere Absatzmengen durch höhere Verkaufspreise zu kompensieren, um negativen Folgen auf Umsatz und Gewinn entgegenzuwirken.

Steigende Kapazitäten

Auch wenn wegen akuter Dürre und tiefer Wasserpegel die Nutzung des Panamakanals ebenfalls stark eingeschränkt ist – eine derartig starke Beeinträchtigung der Containerschifffahrt wie während der Corona-Pandemie ist unwahrscheinlich, schließlich waren damals wichtige Häfen in China wochenlang gesperrt. Dass der Suezkanal auch 2021 zeitweise wegen der Havarie des Containerschiffs Ever Given ebenfalls nicht passierbar war, kam damals nur hinzu.

Innovationen und Entwicklungen für die maritime Zukunft und Sicherheit

Digitaler Zwilling

Mithilfe von digitalen Zwillingen werden neuartige holistische Analysen der maritimen Energiesysteme ermöglicht. Dabei wird u.a. das Betriebsverhalten eines Schiffes sensorisch erfasst und kontinuierlich mit validierten Simulationen abgeglichen, um Anomalien zu identifizieren und die Effizienz zu optimieren. Quelle: DLR (CC-BY 3.0)

Credit: DLR (CC BY-NC-ND 3.0)

Download

Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla, Vorstandsvorsitzende, zu Gast beim parlamentarischen Gespräch des Arbeitskreises Küste der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag.

DLR forscht im maritimen Bereich u. a. zu Dekarbonisierung und Automatisierung der Schifffahrt, maritimer Sicherheit und Verkehrsmanagement.

Schwerpunkt: Maritime Forschung

Die maritime Forschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie seine Mitwirkung an der Gestaltung des maritimen Lebens- und Wirtschaftsraumes war Fokus des Vortrages von Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla, Vorstandvorsitzende des DLR, am 18. Januar 2024 im Arbeitskreis Küste der Fraktion der CDU/CSU im Deutschen Bundestag.

Prof. Kaysser-Pyzalla betonte die Mission des DLR, Transformation, Nachhaltigkeit und Sicherheit im maritimen Bereich und der Binnenschifffahrt zu stärken – von der Entwicklung neuartiger Antriebe für Schiffe bis zur hochautomatisierten Schifffahrt und dem maritimen Verkehrsmanagement. Dabei setzt das DLR seine Kompetenzen aus allen Forschungsbereichen ein, Luftfahrt, Raumfahrt, Verkehr und Energie sowie die Sicherheitsforschung kommen hier zusammen.

Neben den beiden DLR-Instituten für den Schutz maritimer Infrastrukturen in Bremerhaven und für maritime Energiesysteme in Geesthacht beschäftigen sich 22 weitere DLR-Institute und Einrichtungen koordiniert mit maritimen Themen und Forschungsfragen. Die Forschungsergebnisse werden in maritimen Testfeldern und Reallaboren erprobt, wie zum Beispiel im Testfeld eMIR (e-Maritime Integrated Reference Platform), in dem neue und innovative Methoden und Werkzeuge zur Entwicklung, Verifikation und Validierung hochautomatisierter digitaler maritimer Systeme getestet werden. Die Zusammenarbeit mit Industrie, Behörden und anderen Wissenschaftseinrichtungen ist dem DLR ein wichtiges Anliegen, um den Transfer von der Forschung in die Anwendung zu stärken.

Maritime Energieforschung und maritime Sicherheit

Ein Schlüsselthema ist die maritime Energieforschung: Der maritime Sektor bietet großes Potenzial, wenn es um die Minderung von Treibhausgas-Emissionen geht. Das DLR unterstützt die Transformation dieses Sektors und arbeitet an nachhaltigen Lösungen für maritime Energiesysteme und Antriebe. Von der Komponentenentwicklung bis zur Erprobung an Land und auf See werden neue Antriebstechnologien ebenso entwickelt und erprobt wie alternative Treibstoffe und die nötige Infrastruktur. Virtuelle Schiffsmodelle helfen dabei.

Auch das Thema der maritimen Sicherheit gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Vorstandsvorsitzende des DLR zeigte die vielfachen Wege auf, mit denen Deutschlands größte ingenieurwissenschaftliche Forschungseinrichtung seit mehr als zehn Jahren einen wichtigen Beitrag zum Schutz maritimer Infrastrukturen, der Häfen und der Schifffahrtswege leistet – sowohl national als auch international. Dies umfasst beispielsweise Sensortechnologien vom Meeresboden bis in den Weltraum für die Überwachung des maritimen Raums, Methoden zur Gefahrstofferkennung (Ölteppiche) auf der Wasseroberfläche, die Detektion illegaler Aktivitäten, das Monitoring von Schiffsbewegungen sowie neue Verschlüsselungstechniken für die maritime Kommunikation. Mit seinem Forschungsverbund für Maritime Sicherheit leistet das DLR in enger Kooperation mit der Industrie einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Ziele der Bundesregierung für die Sicherheit und den Schutz des Schiffsverkehrs und der globalen Handelsketten.

Ein drittes wichtiges Thema ist die Forschung zum maritimen Verkehrsmanagement, das essentiell ist sowohl für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Häfen als auch für den Klimaschutz. Hierunter fällt das satellitengestützte Monitoring von Handelsrouten, Emissionen und Verschmutzungen aus der Schifffahrt, aber auch das hochautomatisierte Navigieren. So entwickelt das DLR beispielsweise Assistenzsysteme zum sicheren und hochautomatisierten Fahren in Häfen und auf Binnenwasserstraßen, wie z.B. eine vollautomatisierte digitale Einparkhilfe für Schiffe in Häfen.

Verwandte Nachrichten

Das DLR auf der Nationalen Maritimen Konferenz – Forschung für eine nachhaltige und sichere Schifffahrt

Maritime Mobilität: Prof. Axel Hahn im Interview – Autonomes Fahren auf dem Wasser

Lagebild zum Schutz eines Hafenareals in Nordenham erstellt – DLR testet Technologien zum Schutz maritimer Infrastrukturen

Zehn Jahre maritime Sicherheitsforschung im DLRInnovationstreiber für mehr Sicherheit auf See

Kontakt

Stand: 04.01.2024 03:57 Uhr

Durch die wiederholten Angriffe der Huthi im Jemen auf Containerschiffe im Roten Meer sind die Seefrachtraten sprunghaft angestiegen. Inzwischen verurteilte auch der UN-Sicherheitsrat die Attacken.

Nach den Raketenangriffen und Entführungsversuchen von Containerschiffen im Roten Meer steigen die Kosten für Seefracht sprunghaft an. Die Raten zwischen Asien und Nordeuropa haben sich nach Angaben der internationalen Frachtbuchungsplattform Freightos in dieser Woche auf über 4.000 Dollar pro Container mehr als verdoppelt. Zwischen Asien und dem Mittelmeerraum stiegen sie auf 5.175 Dollar.

Einige große Reedereien haben für Mitte des Monats Raten von mehr als 6.000 Dollar für Mittelmeersendungen angekündigt. Zuschläge von 500 Dollar bis zu 2.700 Dollar pro Container könnten die Gesamtpreise weiter in die Höhe treiben, erklärte Freightos.

Karte: Jemen, Suezkanal, das Rote Meer und der Indische Ozean

Ein Drittel der weltweiten Containerfracht über Route verschifft

Der ägyptische Suezkanal verbindet das Rote Meer mit dem Mittelmeer und ist der schnellste Weg, um Treibstoff, Lebensmittel und Konsumgüter aus Asien und dem Nahen Osten nach Europa zu transportieren. Etwa ein Drittel der weltweiten Containerfracht, darunter Spielzeug, Tennisschuhe, Möbel und Tiefkühlkost, wird über diese Route verschifft.

Im Jemen haben sich die vom Iran unterstützten Huthi mit der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen solidarisch erklärt und wiederholt Schiffe vor der von ihnen kontrollierten Küste attackiert. Maersk, Hapag-Lloyd und andere Reedereien haben angekündigt, deshalb das Rote Meer zu meiden.

Schiffe fahren durch den Suezkanal

Player: audioAngriffe im Roten Meer – mit welchen Folgen?

20.12.2023

Huthi-Miliz Welche Folgen die Angriffe im Roten Meer haben

Die wegen der Huthi-Miliz geänderten Schiffsrouten haben Folgen für Reedereien und Verbraucher. mehr

Bislang mehr als 180 Schiffe umgeleitet

Bis Mittwoch wurden daher bereits mehr als 180 Schiffe um das südafrikanische Kap der Guten Hoffnung umgeleitet, um den Angriffen auszuweichen. Dadurch verlängerten sich die Fahrzeiten um sieben bis 20 Tage, teilte das Technologieunternehmen project44 für Lieferkettenmanagement mit.

Nach Angaben der Vereinten Nationen leiten inzwischen 18 Reedereien ihre Schiffe um und lassen sie stattdessen Afrika umrunden. Mit der Umleitung über Südafrika sollten die Angriffe auf Schiffe reduziert werden, sagte der Chef der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO), Arsenio Dominguez.

Huthi-Rebell steht Wache in Sanaa, Jemen. (Aufnahme vom 10. November 2023)

Player: audioAngriffe auf Schiffe im Roten Meer – was wollen die Huthi?

19.12.2023

Angriffe im Roten Meer Was die Huthi wollen

Seit einigen Wochen greift die Huthi-Miliz Schiffe im Roten Meer an. Wer ist die Miliz aus dem Jemen? mehr

Internationale Militärkoalition zum Schutz der Handelsschifffahrt

Obwohl die Raten in die Höhe geschnellt sind, liegen sie immer noch weit unter den pandemiebedingten Rekordwerten von 14.000 Dollar pro Container für Lieferungen von Asien nach Nordeuropa und in den Mittelmeerraum.

Der Jemen liegt an der Meerenge Bab al-Mandeb zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden. Um die Handelsschifffahrt zu schützen, gaben die USA Mitte Dezember die Bildung einer internationalen Militärkoalition bekannt. Dieser gehören nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums inzwischen mehr als 20 Staaten an. Deutschland zählt bislang nicht dazu, erwägt nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums jedoch seinen Beitritt.

Ein Huthi-Mitglied geht durch den Strand mit dem Frachtschiff „Galaxy Leader“ im Hintergrund.

Ein Huthi-Mitglied geht durch den Strand mit dem Frachtschiff „Galaxy Leader“ im Hintergrund.

22.12.2023

Huthi-Angriffe im Roten Meer Mehr als 20 Länder wollen Militärbündnis beitreten

Auf die Angriffe der Huthi-Miliz im Roten Meer wollen die USA eine Militärallianz zum Schutz der Schiffe schmieden. mehr

UN fordert Ende der Angriffe der Huthi-Rebellen auf Schiffe

Unterdessen rief auch der UN-Sicherheitsrat die Huthi im Jemen auf, ihre Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer und im Golf von Aden einzustellen. Diese seien illegal und bedrohten die regionale Stabilität, die Freiheit der Schifffahrt und die weltweite Nahrungsmittelversorgung, sagte Chris Lu, Vertreter der USA bei den Vereinten Nationen (UN). Gleichzeitig forderte der Rat die Freilassung des von Japan betriebenen und mit einer israelischen Firma verbundenen Frachtschiffes „Galaxy Leader“ und seiner Besatzung, das die Gruppe am 19. November gekapert hatte.

Die Huthi, die einen Großteil des Jemen kontrollieren, haben seit dem 19. November mehr als 20 Schiffe mit Drohnen und Raketen beschossen.

Player: audioMitglieder des UN-Sicherheitsrats besorgt über Huthi-Attacken auf Frachtschiffe

Hintergrundbild für den Audioplayer | ARD-aktuell

Mitglieder des UN-Sicherheitsrats besorgt über Huthi-Attacken auf Frachtschiffe

00:0001:24

Antje Passenheim, ARD New York, tagesschau, 04.01.2024 05:13 Uhr

Rotes Meer

Huthi-Rebellen

Angriffe

Nahost

eurer Umweg mit Folgen

Containerreedereien kündigen wegen des Transportumwegs um das Rote Meer höhere Preise an. Bei Anlegern kommen die Nachrichten gut an. Ein neuer Boom ist indes nicht zu erwarten.

Hamburg, 22. Dezember 2023, 19:22 Uhr

Carsten Steevens

Containerschiffe meiden das Rote Meer

Containerschiffe meiden das Rote Meer

picture alliance/dpa/dpa Grafik | dpa-infografik GmbH

Nach Angriffen jemenitischer Huthi-Rebellen auf Containerschiffe im Roten Meer verzichten Linienreedereien wie MSC, Maersk, CMA CGM und Hapag-Lloyd vorerst auf die Passage durch den Suezkanal und leiten ihre Frachter über das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas um. Statt den kürzesten Seeweg im Fernost-Europa-Verkehr zu nutzen, nehmen die auf Sicherheit für ihre Schiffe und Besatzungen bedachten Unternehmen einen Umweg von mehr als 6.000 Kilometern in Kauf. Die Vorfälle an der Meerenge Bab al-Mandab, die im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt stehen, ziehen spürbare Konsequenzen nach sich.

Suezkanal für Schifffahrtslinien gesperrt: Schiffe umgeleitet

Die Situation erinnert an den „Forever“-Unfall im Suezkanal und die anhaltenden Störungen der Lieferkette während der COVID-19-Pandemie. Auch wenn der Suezkanal nun erneut umgangen werden muss, sehen Experten derzeit keine weiteren Probleme.

Ann Bradley

2023 Dezember 18 . 10:53 PM 2 Minuten Lesedauer

auf Facebook teilen

Share on Pinterest

auf LinkedIn teilen

Share on WhatsApp

per E-Mail teilen

Containerschiff „Al Jasrah“ entlädt Fracht am Burchardkai-Terminal. Foto.aussiedlerbote.de

Containerschiff „Al Jasrah“ entlädt Fracht am Burchardkai-Terminal. Foto.aussiedlerbote.de

Containerschifffahrt – Suezkanal für Schifffahrtslinien gesperrt: Schiffe umgeleitet

Der Suezkanal, eine wichtige Verkehrsader für den Welthandel, hat die Routen zu wichtigen Schifffahrtslinien vorübergehend gesperrt, nachdem die Huthi-Rebellen im Jemen Schiffe im Roten Meer angegriffen hatten. Stattdessen werden sie bis auf weiteres auf der Asien-Europa-Route über das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas weiterfahren. „Die Tatsache, dass Reedereien mehr als 6.000 Kilometer um Afrika herumfahren, beweist, dass die Situation im Roten Meer äußerst gefährlich ist“, sagte Vincent Stamer, Welthandelsexperte am Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW), der Bundesbank. Nachrichtenagentur am Montag.

Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd etwa will bis auf weiteres auf den Transit durch den Suezkanal verzichten. Ein Hapag-Lloyd-Sprecher sagte, die Entscheidung sei am Montag nach Gesprächen mit dem Krisenstab getroffen worden, „mehrere Schiffe durch das Kap der Guten Hoffnung umzuleiten“. „Diese Situation wird so lange anhalten, bis es für Schiffe und ihre Besatzungen wieder sicher ist, den Suezkanal und das Rote Meer zu durchqueren.“ Auch Branchenführer MSC bekräftigte am Montag in einer Mitteilung an Kunden, dass MSC-Schiffe das Rote Meer bis dahin nicht passieren werden ist das sicher. Der Suezkanal verläuft nach Osten und Westen. „Einige Flüge wurden über das Kap der Guten Hoffnung umgeleitet.“

Alternativrouten verursachen Verzögerungen

Der Suezkanal verbindet das Mittelmeer mit dem Roten Meer und bietet damit den kürzesten Seeweg zwischen Asien und Europa. Etwa zehn Prozent des Welthandels werden über das Rote Meer abgewickelt.

Diese Umwege können die Lieferung erheblich verzögern. Schätzungen reichen von einigen Tagen bis zu zwei Wochen. Starmer, der am IfW weltweite Schiffsbewegungen in Echtzeit erfasst und auswertet, geht von Verzögerungen von etwa zehn Tagen aus. Starmer erwartet jedoch keine größeren Störungen der globalen Lieferketten, wie sie während der Coronavirus-Pandemie aufgetreten sind.

Langfristige Materialengpässe sind nicht zu erwarten

„Damals gab es aufgrund der extrem hohen Nachfrage nach langlebigen Gütern in Fernost und des weltweiten Lockdowns erhebliche Lieferengpässe“, sagte Starmer. „Das hat sich weitgehend normalisiert. Es ist also nicht mit Störungen durch den Umweg über Afrika zu rechnen.“ Monatelange Materialknappheit.“ Auch Hapag-Lloyd verwies auf die Pandemie gepaart mit Lieferkettenunterbrechungen und dem Frachtschiffunfall Ever Give im Suezkanal. „Es ist schwer zu vergleichen mit dem, was gerade passiert.“

Starmer sagte, dass die Raten auf dem Containerschiffnetz wahrscheinlich wieder leicht steigen würden. Allerdings sind die Preise für die Seecontainerschifffahrt seit ihrem Höchststand während der Epidemie deutlich gesunken. „Außerdem machen die Versandkosten von Asien nach Europa selbst bei den günstigsten Waren nur 2 % aus“, sagen IfW-Experten.

Seit Ausbruch des Gaza-Krieges haben die vom Iran unterstützten Houthi-Streitkräfte Israel wiederholt mit Drohnen und Raketen angegriffen und auch Schiffe im Roten Meer angegriffen, um sie an der Durchfahrt durch Israel zu hindern. Bei dem Angriff am Freitag wurden die Containerschiffe Al Jasrah und MSC Palatium III von Hapag-Lloyd beschädigt.

Trotz extremer Preisschwankungen und gestörter Lieferketten ist die Containerschifffahrt aus der Logistik nicht mehr wegzudenken. Obwohl der LKW deutschlandweit das meistgenutzte Beförderungsmittel im Rahmen logistischer Prozesse ist, sind pro Tag mehr als 6.000 Containerschiffe auf den Weltmeeren unterwegs. In Zeiten der a href=https://www.kreiszeitung-wochenblatt.de/buxtehude/c-service/so-funktionieren-digitalisierung-und-energiewende-in-hamburg_a207493>Digitalisierung und Energiewende steht jedoch auch die Containerschifffahrt vor Herausforderungen.

Ein Zukunftsausblick.

Prognose zur Frachtschifffahrt: Was sich künftig ändern wird

Um globale Lieferketten am Laufen zu halten, braucht man Containerschiffe. Vor allem zwischen Asien und Europa ist die Verschiffung von Waren heute Standard, wobei etwa 45 Prozent aller deutschen Importe auf den chinesischen Raum entfallen. Allein im Hamburger Hafen legen so Tag für Tag rund zwölf Containerschiffe an. Dabei werden pro Schiff im Durchschnitt 2.000 Container verladen, die abhängig von ihrer Größe zehn bis 30 Paletten enthalten.

Dadurch hat allein Hamburg täglich mit 240.000 bis 720.000 Container-Paletten zu tun. Angesichts dieser Zahlen wird klar, wie unverzichtbar die Containerschifffahrt für funktionierende Lieferketten ist. Weltweit werden sogar rund 90 Prozent aller Waren und Güter per Containerschiff transportiert. Dadurch hat sich der Containertransport per Schiff seit der Erfindung durch Malcolm McLean im Jahr 1956 zu einem Symbol der globalen Wirtschaft entwickelt.

Der Markt für Containerschifffahrt wird voraussichtlich bis 2030 ein florierendes Wachstum verzeichnen

rankfurt (www.aktiencheck.de) – Der in London berechnete Baltic Dry Index zeigt die durchschnittlichen Frachtkosten auf Schiffen für Schüttgüter auf den weltweiten Standardrouten, so Dr. Eberhardt Unger von „fairesearch“.

Er zeige hohe Volatilität, doch angesichts der Flaute in der Weltwirtschaft und im Welthandel überrasche die stabile Tendenz in den letzten Quartalen.

Der Welthandel zeig insbesondere eine erhebliche Verlangsamung in den letzten sechs Monaten. Im 2. und 3. Quartal 2023 sei so gut wie überhaupt kein Wachstum mehr aufgetreten. (Quelle: G 20).

Im Welthandel mit Schiffsfrachten sei die empfindliche maritime Infrastruktur zu beachten. Die Schifffahrt müsse sich nach den geographischen Besonderheiten der Weltmeere orientieren. Einige Engpässe unterlägen den geopolitischen Turbulenzen, wie zum Beispiel der Suezkanal, die Straßen von Hormuz, von Malakka oder Taiwan oder auch der Bosporus. Zuletzt habe der Überfall von Piraten auf einen Frachter im Roten Meer für Aufsehen gesorgt.